Building Network and Services

この授業では、前半ではネットのしくみ(ブラックボックス化されがち)を 理解するために TCP/IP に関する話(実験なども含めて)をし、

後半では、ネット上で展開される様々なサービスのうち最もメジャーなものとして Web技術をとりあげて、Webサービスを(人に使わせるものとして)構築 ための方法(様々なものがあるが)のいくつかを紹介した。

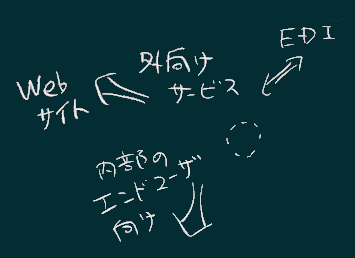

いずれにせよ技術全体を体系的に網羅してものではない(右図)ので、

足りない部分は諸君が今後自分で必要に応じて補っていく必要はあるだろう。

足りない部分は諸君が今後自分で必要に応じて補っていく必要はあるだろう。

なお、(詳しくは第13回に言及したので今日は確認だけ) 期末試験は実施します。

(ざっとの解説になります)

目的(を大別してみると)

セキュリティの観点から

機密性 完全性 可用性 … を維持することはセキュリティの重要な目標

資源の観点から(検索してみよう)

「計算 資源」 「OS 資源」

具体的業務

データベースサーバ と データベース

Webサーバ + アプリケーション・サーバー

SSL証明書

リバースプロキシ

(たとえばこんな設定が行われています)

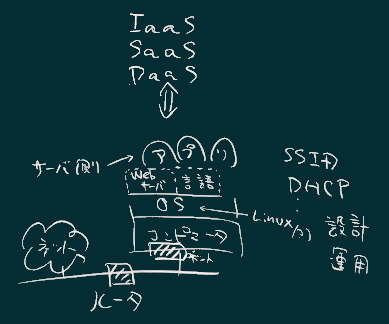

アクセスの確保(物理層~IP層)

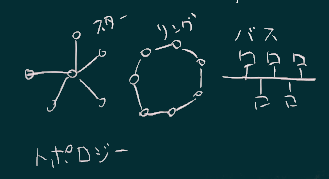

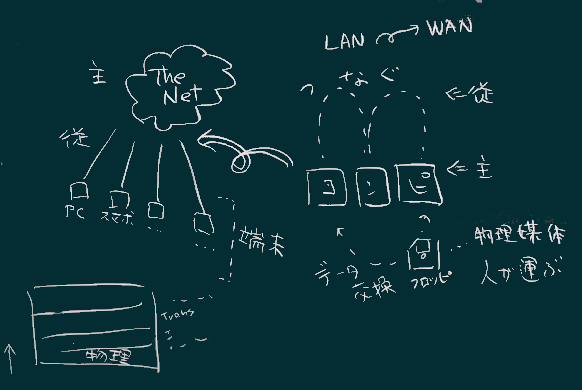

たとえば物理的に通信のための線(電線や光ケーブル)を敷設することも含まれる。 このとき、どんなトポロジーで繋ぐかを考え判断することも必要となる(右図)。

ドメインの運用

技術・仕事の傾向の変化:

主役の交代

昔(インターネットが認知されるよりも前は)コンピュータがITの中心だった (その時代でもハードウェア<ー>ソフトウェアの相互間の主役争いのようなものはあったが)。

ネットワーキングというのは、コンピュータ相互間に線を張って相互のデータ流通を行う技術だった。

その後、ネットワーク(具体的には、インターネット)が広く使われるようになるについれ、情報通信技術の主役がネットワークに移り、

それを支えるもの、および、その端末機器としてコンピュータ類が認識されるようになった。

分業化

昔(たとえば平成の初め頃)は一人の技術者が(または1つのチームが) 上記の業務全般を手がけていた/視野に入れていたが、昨今は、

水平分業(担当分野を分けて分担)や、

垂直分業として、一部の業務やインフラの提供といった業務をアウトソーシング (外部業者に依頼したり、有償のサービスを購入したり)することが多い、ので、

一人の人間が全部を学んで覚える必要はなくなっている(というか 技術が高度化して一人では手に負えなくなってきていると言うべきか)、が、

大雑把なイメージぐらいは掴んでおいたほうがいいだろう。

その他、話の中で言及した単語 (右板書図参照)