TCP/IP 概論(BNS 補助資料 1

序論)

1 クライアントとサーバの関係

C/S

C/S

- 商店(でも何でも)でいえば

客(クライアント)と店員(サーバ)の関係に相当する。

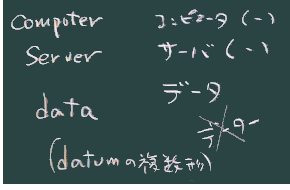

- 「サーバ」という用語は、サーバ機(ハードウェア)の意味でもサーバソフトウェアの意味でも使われる。

(混乱しないように)

- サーバで提供されている機能が「サービス」である。

- 昨今はWeb技術を利用したサービスが主流になっている。

(がそれ以外のユーザ向けサービスもあるし、インターネットの根幹を支えるためのサービスもある)

補足)

- 「サーバ」という単語は、上記以外にも(情報システムに限定せず)様々な意味がある。

- 「サーバー」と表記されることも多いが、

情報システム用語では「サーバ」表記がよく使われる

(でも口語では「サーバー」と伸ばして話されることが多いが)。

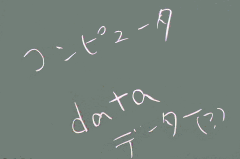

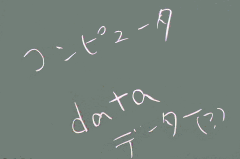

- この傾向は「コンピュータ」についても同じ。

- ただし、「データ」という単語は、

伸ばして発音すると(伸ばして書くともっと)恥ずかしい(右図)。

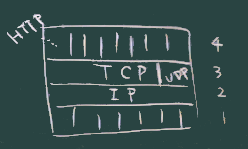

2 TCP/IPとは何か

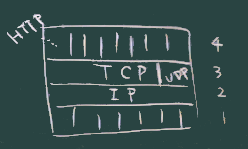

- 現在世界的に主流となっているプロトコルスイート(スイートは「甘い」ではない)

- 昔は大手コンピュータメーカーがそれぞれ(IBMのSNAと、各社それに対抗したもの)策定していた。

標準としてOSIが作られたが結局はTCP/IPが生き残った。

OSIはOSI参照モデル(7階層)として名を残した。

- TCP/IPは4階層で作られている。

名前について(補足)

- TCP、IP

といった単語は、それぞれがプロトコル(規約)の名称(ググってみてください)。

- TCP/IPは、それに含まれる多数の規約のうち最も重要な位置を占める2つのプロトコル名を

つないだだけの名前。

- これらは、英単語だと思わずにアルファベット読みするのが普通。IPを「イップ」のように

読むと恥ずかしいので「アイピー」でいい。

- ただし、スラッシュは読まない。カナで書くと「ティーシーピーアイピー」だが、

急ぐと「ティシピアイピ」ぐらいに発音されることもあるだろう。