Kojoでの実演例(コメントつき)

- 下の例では、lineメソッドのシグニチャ(呼び方)のうち、

Pointオブジェクトを2つ(始点と終点)渡す例を示した。

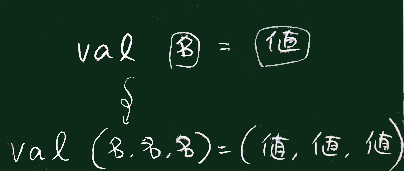

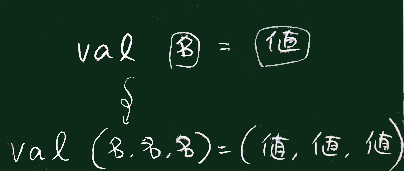

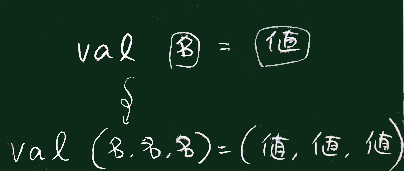

- val キーワードによる変数を宣言する場面で、

複数の変数を一度に宣言する書き方(右図)を

使っている(こういう書き方もできるというサンプルです)。

- 1つの座標値を何度も使う場合にはこの書き方も有効だろう。

import Staging._

val (p1,p2,p3,p4)=(Point(0,0),Point(100,0),Point(100,100),Point(0,100))

clear

line(p1,p2)

line(p2,p3)

line(p3,p4)

line(p1,p3)

line(p2,p4)

- 下の例では、座標値(ここではy)を直接、ループ変数

として扱う書き方をし、そのため、by 句をつけて、

増加の幅を指定している。

- これに対して、レジュメ本文や他のサンプルの多くの場所では、

- インデックス(何番目、を現す数)として変数 i

(index の i からつけた名前;こういうループでは最もよく

使われる変数名)をループ変数にし、

- 描画の場面では、そこで与える座標値として i を使った式

を与える、という書き方を使っていることに注意。

import Staging._

clear

for (y <- 0 to 100 by 10) {

line(0, y, 100, y)

}