(という動作を繰り返し行うための)プログラム(インタプリタとも呼ぶ)。

- 補足: Eval は 英単語 evaluete(評価する)を略記したものだが、

- プログラミング界では この呼び方で定着している。

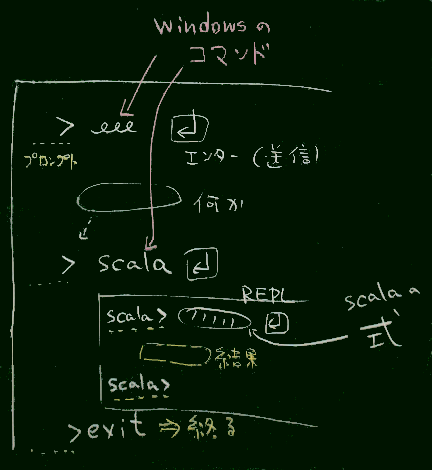

REPL = Read-Eval-Print Loop

コマンドプロンプトで(左端の > はプロンプト文字なので それ以降を入力する)

Scala

すると、scala> というプロンプトが表示され、REPLの中にいることがわかる。

コマンドプロンプトで、

sbt console

そのあとは、a と同様。

a,bともに、REPL内では、Scalaの式以外に、REPLに対するコマンド(: から始まる名前)

を入力することができる。試しに、コマンド :help を入れてみて下さい。

:help

Script Editor に式を書き、

その式をドラッグして選択し、

Ctrl+ENTER

出力は Output Pane に表示される。

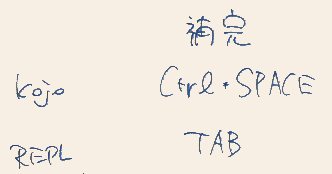

kojoでは(多くのIDEで) Ctrl+SPACE で補完が行われるのに対し、

CUI系のツール(REPLも)では TAB キーで補完が行われることが多い。

出力:print(), println() 等が使える

# Javaでは System.out.print() 等のように呼ぶが

# Scalaでは 単に print() でOK

# これらの関数は1引数なので

# これらの関数は1引数なので

# 複数の値を印字したければ print(““+x+”,”+y+”\t”) のようにつないで文字列にする

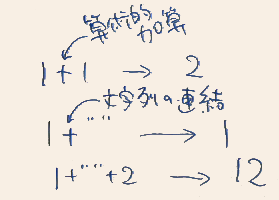

# 注釈: 演算子 ‘+’ は 数値を対象としたときは加算を行う演算子だが、

# 被演算子に文字列を含む時は、文字列の連結を行う演算子となる。

# 補足: Scala言語では、x + “,” + y + “\t” でもいい。

# (他の多くの言語で、+ 記号は、左被演算子が文字列の時に連結演算子と

# なるため、+ による連結の最初の要素として “” が必要とされるが)

入力:文字列入力は readln(promptString)

整数入力は readInt(promptString) (readDoubleもある)

階乗計算等を実行するにあたって、

val n=readInt("何か入れて")

println(fact(n))

などのように呼び出す。

println(fact(readInt("整数をどうぞ")))

と一行にもできる

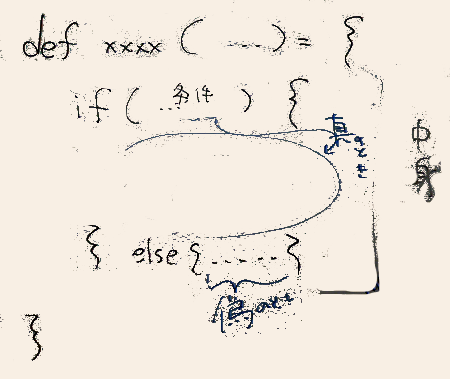

if文は(値を返す場合 if式)if だけでは許されず 必ず else句が必要(右図)

どんなケースであっても 先頭行で宣言した型の値を返さないといけないから

例:

def twice(n:Int):Int ={

n * 2

}

println(twice(10))

本章でのプログラム実例集