Linux(などのOS)の起動方法いろいろ

(WindowsでUnix的なCUIを使う方法も含めて)

0 概要

0.1 OSの運用

- OSは一般論としては内蔵(固定)記憶領域(HDDなど)に「インストール」して

運用において適宜設定を変更しながら長期的に使っていくことを前提としている

- (そのインストール作業は面倒な作業ではあるので)最近はCD/DVD等から

(インストール作業なしで)直接起動できる形のもの(ライブCDなど)が

提供されていることが多い

- その際は、

ライブCDで起動してからインストーラを呼び出してインストールすることになる。

0.2 OSの配布形態

- 多くのOSはネットを通じてダウンロードできる形で配布されている

- そのCD/DVDは試用のためのライブCD/DVD 兼インストーラ

として使用される

- 開発元サイト(のダウンロードページ)から 直接ダウンロードする

- 他に、torrentでのダウンロードが提供されているケースあるが、ここでは省略

- 標準的な形態は下の 1 を前提にCD/DVDメディアに書込んで使う

データ形式(ISOイメージなどと呼ばれる)での配布

- 一般的に .ISO

という拡張子であることが多い(他の拡張子のこともある)

0.3 起動の方法

下の1~3の方法ではWindowsをシャットダウンしてから

新たに別OSを起動するという手順になる

(「サスペンド」だと 実行中のWindowsの状態がメモリに置かれるため、

その状態から復帰はできない

CDを入れてもCD起動できない場合(やUSBメモリから起動しない場合)は

対策としていわゆるBIOS設定(またはブート選択操作)が必要になる

- この方法はPCの機種やメーカーによって違うのでそれぞれ調べてみて下さい

4 は、Windowsを動かしたまま使える方法

1 CD/DVDから起動

手順:

ダウンロードした ISOイメージを、CD/DVDの生メディアに書き込む

(「焼く」とも言う)

- このとき、ファイルのコピーを行ってはいけない +

イメージをメディアに直接書き込む(ためのソフトを使う)こと

(例えば imgburnなど)

CD/DVDを挿入して起動

(それに先立って、必要に応じてBIOS設定を行っておく)

2 USBメモリから起動

2.1

ライブUSBメモリ/インストーラとして

- ISOイメージをCD/DVDの代わりにUSBメモリに書き込んで

USBメモリから起動する

ISOイメージを単に生イメージとして書き込むだけでは失敗することが多いので

USB起動のためのソフトウェア(Unetbootin, UUI, liveusb-creator

など何種類かある)を使うといい (「ブータブルUSB

Windows」などで検索してみて下さい)。

USBメモリからの起動を前提としてライブUSBメモリの生イメージを

配布しているディストリビューションもある

2.2

インストール先としてのUSBメモリ

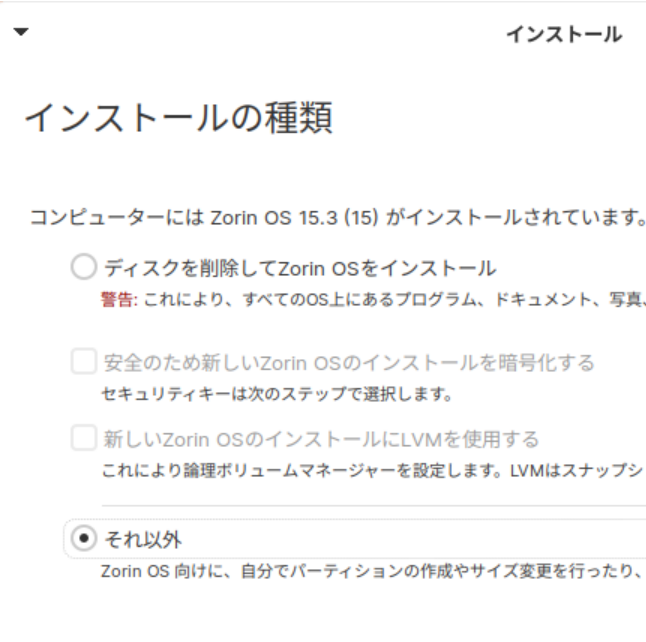

前述のCD/DVDやライブUSBメモリから起動しておいて、

「インストール」先として(起動したメモリとは別の)USBメモリのドライブを選ぶ

- 運用状態でUSBメモリを起動媒体として使う際には、

使用中や移動中に抜けたり折れたりといったトラブルを避けるため、 飛び出しの少ないメモリを使うといい

VirtualBoxを使ってUSBメモリにインストールもできる(下記手順)。

- VirtualBox

の仮想マシン(OSが未インストールでもいい)を仮想CD/DVD(OSのインストーラが入った

イメージ .isoファイルを割り当てる)から起動し、

- 実機にUSBメモリを挿入

- VirtualBoxのホストメニュー(キー操作は Host +

Home)からデバイス/USBを経て、当該USBメモリを選択(仮想マシンからUSBそのメモリにアクセスが可能になる)

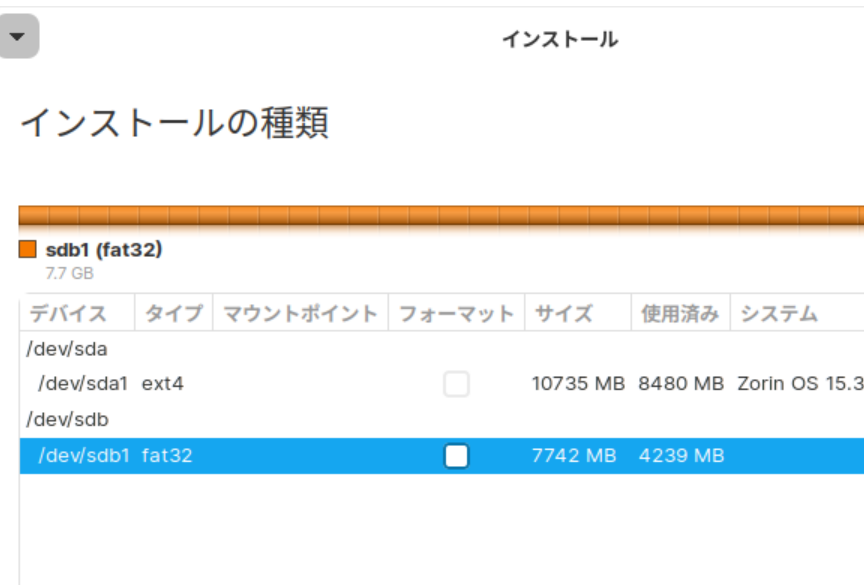

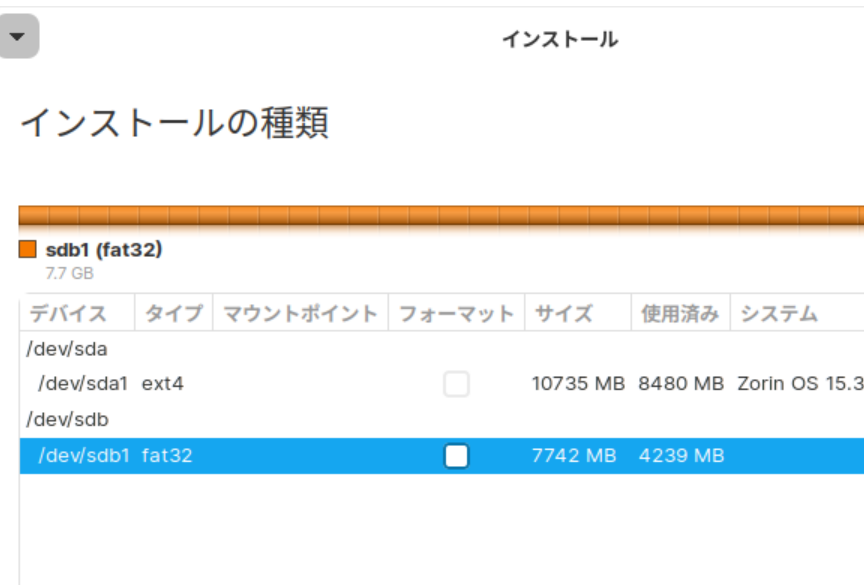

- インストーラを起動、インストール先を選択する場面で、仮想HDD(おそらく

sda デバイス)ではなく、USBメモリ(おそらく

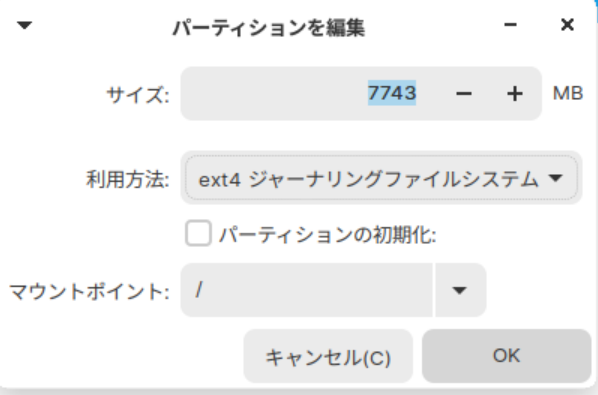

sdb)を選んでインストールする。

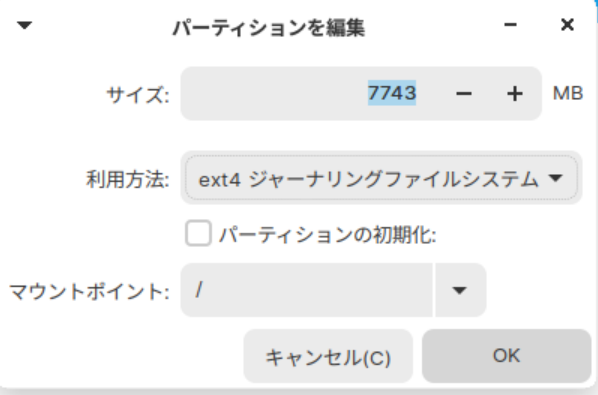

- パーティションは ext4 でフォーマットするのがよさそうだ。

3

HDD(の別パーティション等)から起動

インストール先としてHDDを使うためには、以下のような方法がある。

- HDDを増設

- 外付けHDD

- 内蔵HDDをパーティションに分割して、そのうちの1つ(Windowsが

入っていないパーティション)にインストールする

他に Ubuntu(ディストリビューションの1つ)では

Wubiという方法もある

(WindowsHDDの中の1つのファイルを仮想HDDに見立ててインストール先

とする技術)

- この種類の技術としては他にLick(Puppy

Linux用)などがあるがディストリビューションに依存するようだ。

4

WindowsとUnix/Linuxの同時使用

4.1 仮想マシン(仮想OS)

- Windows上で VMWare, VirtualBoxなどの

仮想化ソフトウェアを動作させ(Windowsが「ホストOS」となる)

- その中で、Unix/LinuxなどのOSを動作させる(これが「ゲストOS])

- ゲストOSとして他にAndroidやiOSなども使え、応用は幅広い

4.2 その他の方式

- coLinux(Windowsとの同時運用 ただし32bitWindowsのみ対応)

- Cygwin(Windows上でUnix的操作ができる)

などの選択肢もある。また、 Bash

などのUnix用のシェルを起動してUnix系のコマンドを駆使したい、という向きには、

以下のような選択肢がある。

(当科目のトップページの下半分にリンク付きで列挙した。)

- WSL

- Busybox

- GOW

- Babun

- Msys2