<5>シェルを使ってみる

(3)| コマンド履歴 の再利用 | 矢印キー | |

| 補完 | TAB |

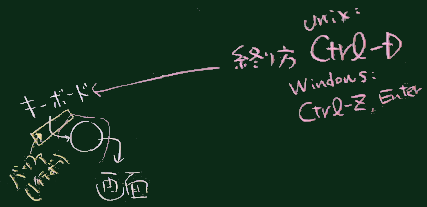

GUI と CUIをつなぐ:

mousepad &| stdin | stdout | |||

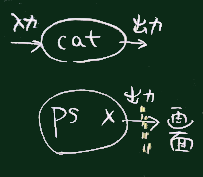

| 一般的なコマンドは | 標準入力 | →□→ | 標準出力 ↓ | として動作する(右図) |

| 特に指定ないときは | ↑キー入力 | 画面に表示 | という動作をする |

(他に、エラー出力(stderr)、という出力先もあるがここでは無視しておいていい)

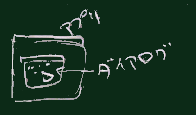

標準入力からの入力を伴うプログラムを、上記のように標準的な方法で (リダイレクトせずに)起動した場合、

リダイレクト:

コマンド > ファイル 標準出力がファイルに書き込まれる

コマンド < ファイル 標準入力としてファイルの中身が送りこまれる

ps > aaa

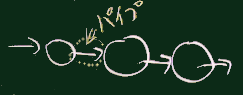

cat aaaパイプ:

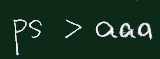

コマンド1 | コマンド2 コマンド1の標準出力の内容が(ファイルを経由せず)、

コマンド2の標準入力として送りこまれるパイプは

コマンド1 | コマンド2 | コマンド3 | コマンド4

のように 連鎖的に使える

(これを パイプラインとも呼ぶ)

なお、ここでパイプを表す(コマンドとコマンドを区切る)文字として、「たて棒」と呼ばれる記号が使われている

|

は、プログラミング等では「または」を表す演算子としても使われることが多い。||

の形で使われた場合は、「または」を意味する記号になる(1つの時と意味が変わってくるのでご注意)。 -

単なるオウム返しのプログラムをまず使ってみる

-

単なるオウム返しのプログラムをまず使ってみる

catコマンドを起動すると(プロンプトに戻らず)待ち状態になるが、

これは、標準入力(に自動的に割り当てられた、端末)からの入力を待っている状態

なので、ここで適当にキーボードをたたき、適宜 Enterを押してみよう

この状態は、放っておくと延々と続く。

終了させるためには、前述の EOFを送信する操作を行う。すなわち、

行の先頭で Ctrl-D を叩く

なお、同じような動作をするコマンドとして rev, tac などもある。

まず 手入力したテキストの行数を数えさせてみる。

wc次に コマンド出力の行数をかぞえさせてみる

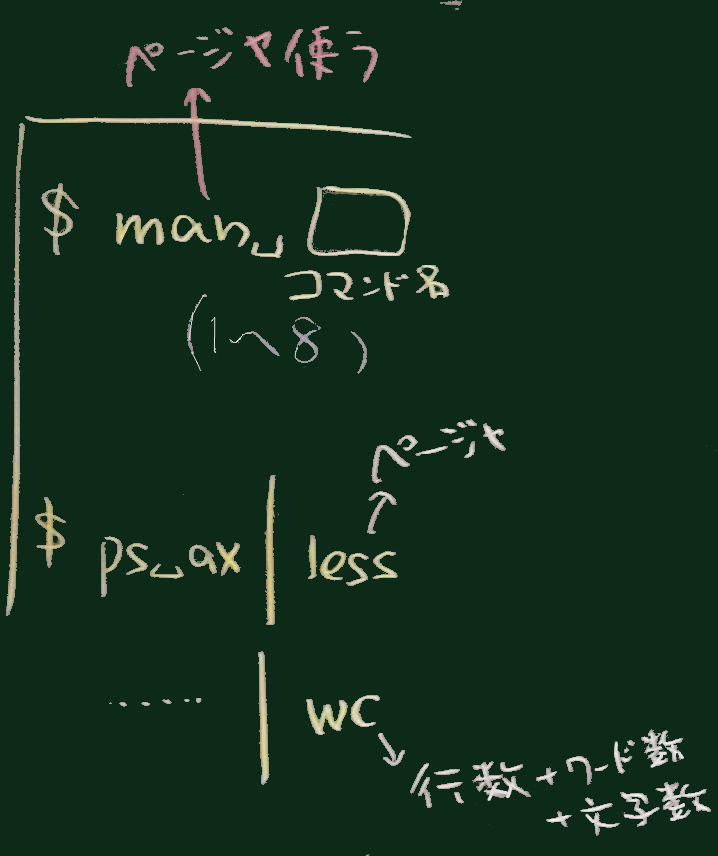

ps x| wc # wc ← Word Count

# ps ← Process Status

# ちなみに cat ← conCATenate (鎖状につなぐ)裸の ps コマンドだと bash + ps の2つのプロセスがカウントされるが、

なお、wcコマンドの名前は、もちろんトイレ(WC)とは無関係。 名前の由来については、(あえてここには書かないが)例えば 「wc コマンド 名前 由来」などの検索で確認下さい (この先に紹介する各コマンドについても同様です)。

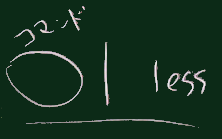

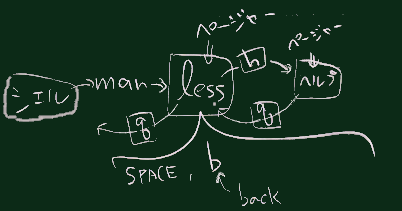

ps x | less # など

less という名前の語源

ページャとして more less pager lv などがある

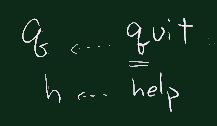

とりあえず重要なキー操作を覚えておこう

| SPC(スペース) | 前進 |

| q | 終了=quit |

| b | ページ分後退=back |

などのページャーコマンド(1文字 即座に応答する)を覚えておくといい

(ニーモニックとして命名されているものが多い)

注1)

注2)

man というコマンドを活用できる。

man コマンド名など

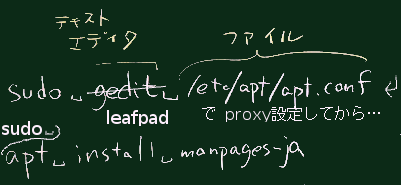

# もし日本語で表示されなければ パッケージ

manpages-ja を入れる(インストールする)といい

apt install manpages-ja (コマンドとして実行)

# または synaptics, aptitude, apt-get でも入れられる

Unixがこの「シェル」と共に世に現れた(もう50年も前の話だが)以前は、

つまり、プログラム1つを動かすために数多くの手間が必要だったが、

シェルの出現によって、それがコマンド1つで可能になり、さらに、

入出力の指定も上記のリダイレクトで簡便に出来るようになった(コンピュータの使い方としては一種の革命だったと言える)。