- 入力を受理するAPIの決定

- サーバにどの資源要求を送るか(URLと考えていい)、

- HTTPメソッドはGETかPOSTか、

- 受け付けたサーバはどんなデータをどんな形式で返すか(レスポンス)、

を決めておこう。

- 資源名はこれまでと同様に

/memo/add で、

- POSTメソッドを使う(データをリクエスト本体として送る)のも変更なし。ただし、

- クライアントから送るのはmemo内容だけに限定し、日付はサーバプログラムで、通番はデータベースが生成したものを使うことにし、

- レスポンスは受理したデータとサーバ側で生成した上記データをJSONで返すことにしておこう。

- Ajaxを使ったSPA的なシステムではこれまでのようにデータ受理に際して前ページをレスポンスとして送る必要はない。

- 以下、この方針に沿ってプログラムを改良していく過程を解説する。

-

サーバ側プログラム

router.post('/add',(req,res)=>{

let date=new Date().toLocaleString(),

memo=req.body.memo

db.memo.create({date:date,memo:memo}).

then((created)=>{

res.json({date:date,memo:memo,id:created.dataValues.id})

})

})

routes/memo.js の、router.post(‘/add’) に関するコードだけを示した。

-

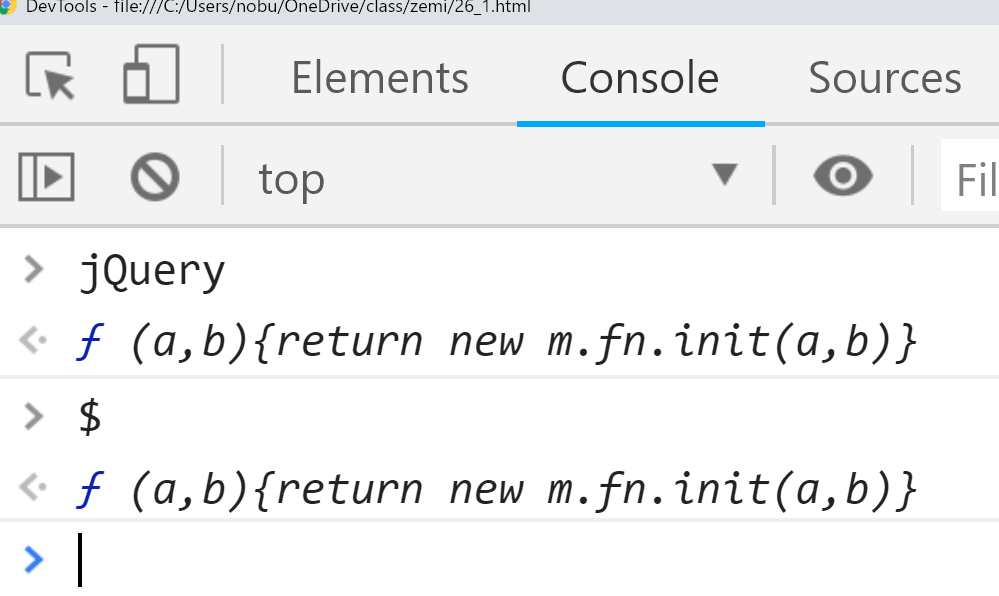

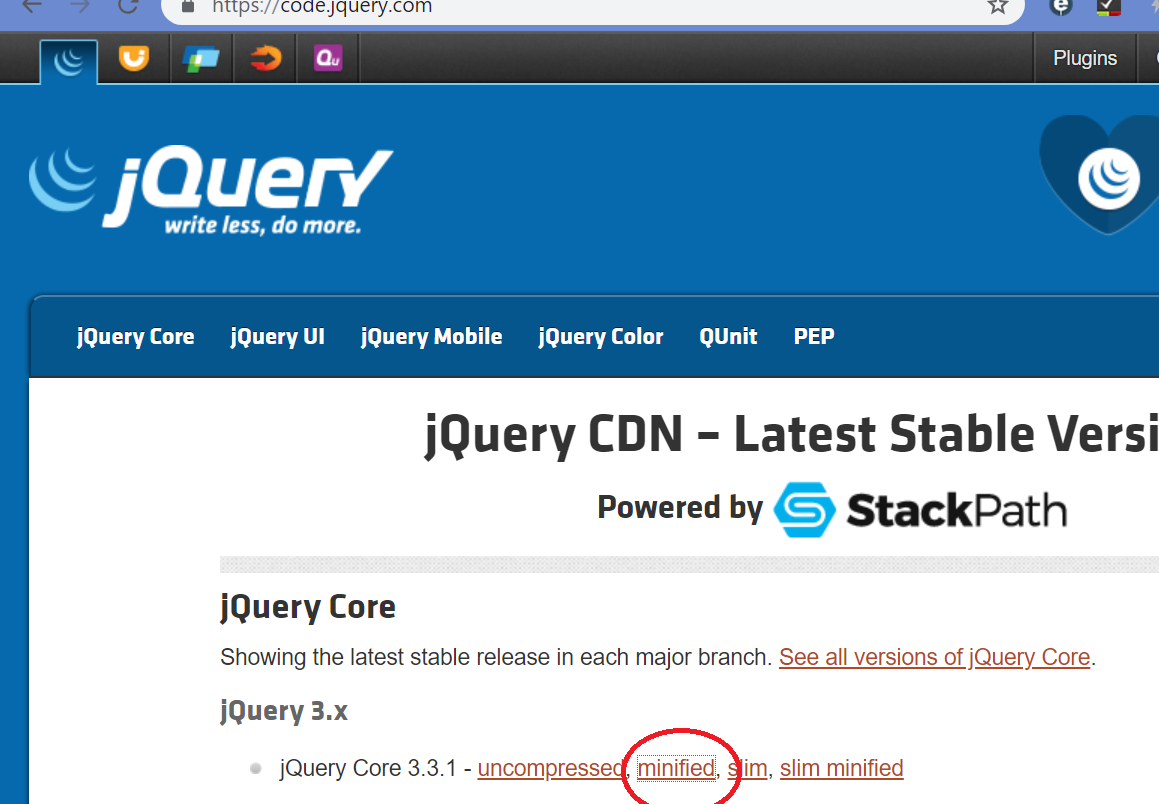

jQueryを組み込む 1:

(views/memo.pugの変更箇所)

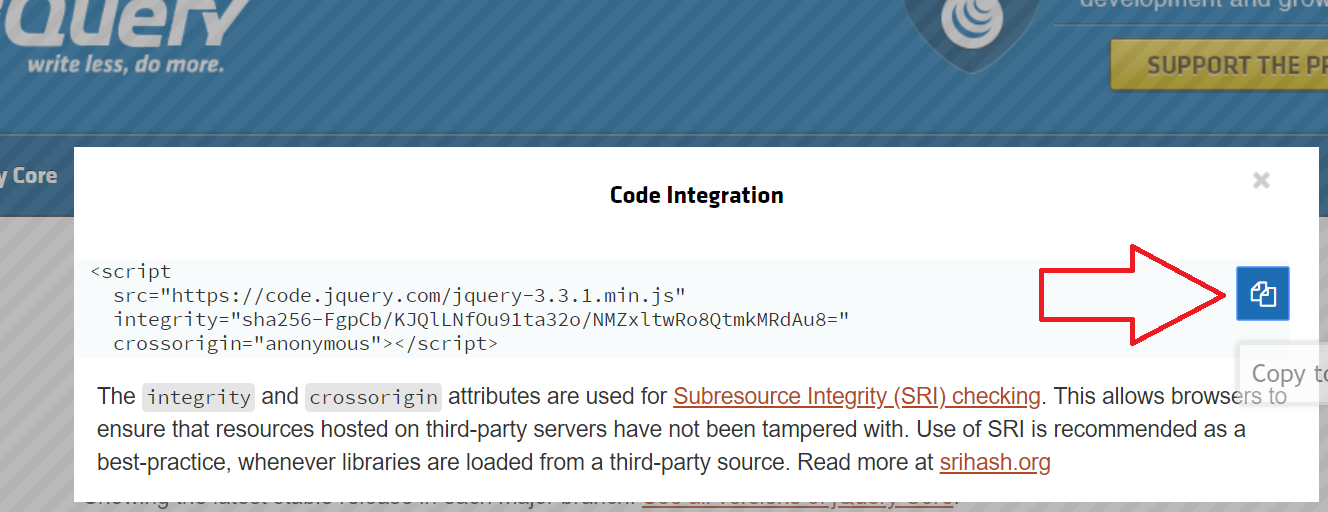

- cdnのページで、フル版(slimでない)のminファイルを選ぶ(右図)。

-

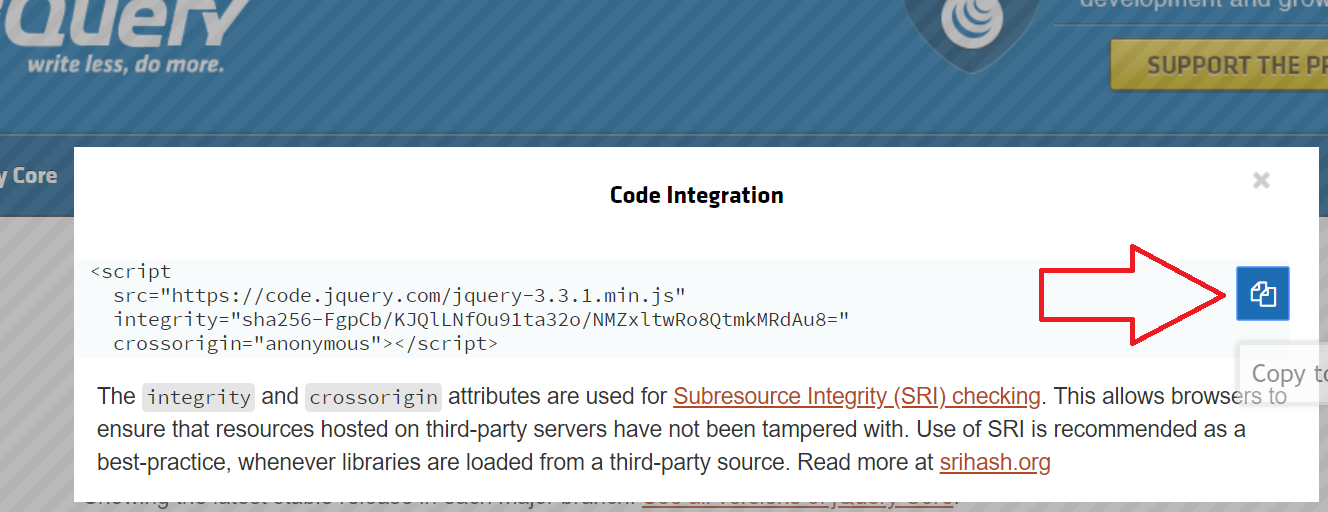

このダイアログにあるテキストボックス(下図)にある

HTML断片をそのままコピー(右側のボタンコピーできる)して pugファイルに貼り付ける。場所としては、先頭部(doctypeやmetaタグの後ろぐらい)が適切だろう。

- pugの中にHTMLが入ってもpugは正しく認識するのでこれで(むやみに改行は字下げをしなければ)大丈夫。

-

pugのファイルとして扱いにくいと感じる人は(以下の例のように pugの文法に変換してもいい。

script(src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js",

integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8=",

crossorigin="anonymous")

-

或いは行頭に(空のタグの直後とみなしてもいい)ピリオド ‘.’ を置いてその1レベル下にHTMLを直に書いた場合は、

(ピリオド以下はpug的にはテキストコンテントと同等に

扱われpugが加工はしないため)

HTMLが複数行(HTMLの文法に沿って)分かれても大丈夫。

.

<script src=

"https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"

integrity=

"sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="

crossorigin="anonymous"></script>

-

このCDN推奨の読込み方(HTTPS経由、ファイルのハッシュ値の検査つき)でなく、単純なHTTPスキームでのアクセス(srcパラメータのみ)をしてもかまわない。

-

jQueryを組み込む2:

(views/memo.pugの変更箇所)

script.

$(()=>{

// この中は次項で

})

- pugでのこの記述はHTMLのscriptタグに変換される。

- 前述のように

$(document).ready(function(){...})の糖衣構文であるこのブレースの中に、

jQueryで設定しておきたい初期設定(のうち、このページのDOM要素に直接作用するもの)を書いておく(次項)。

- 直接作用しない、たとえば関数定義などは

(もちろんその関数が

実際に呼び出されるとDOMに作用するだろうがそれはページの表示が完了した後の話なので)この囲みの外側に書いても構わない。

-

ページ遷移からAjax呼出への変更:

(views/memo.pugの変更箇所)

//- form(method='post', action='/memo/add')

textarea(name='memo',rows="4" cols="40") 思ったこと記憶すべきこと input(type="submit" value="送信")

- formタグを無効化(消去してもいい)する。

ボタンを押すと、formのaction属性に書かれたURLに遷移するのでなく、

-

代わりに関数 send(後で作る)を呼ぶようjQueryで(ready時に)設定させる。

$(()=>{

$('input').click(send)

})

-

代わりに、formタグを生かしておいて、action属性を以下のように書く方法もある(method属性は不要になる)。

//- PUG

form(action='javascript:send()')

- が、jQueryを採用したページなら前者の書き方を使うほうが自然な流れだろう。

-

データの送受信:

(views/memo.pugの変更箇所)

function send(){

let memo=$('textarea').val() // textarea jQueryオブジェクトの .text() だと

// 現在の値ではなく初期値が得られてしまうようだ

$.post('/memo/add',{memo:memo},recv)

// もちろん 変数に代入せず memo(<- : の右側のほう)

// の代わりに上のjQuery式をそのまま渡してもいい

}

- AJAXの呼出をする(メソッドごとの)jQuery関数、

$.get, $.post などの

呼出(引数の渡し方)は同じ形式で、

- 呼び出し先URL

- (省略されなければ)パラメータ(を表すオブジェクト)

- 成功したときのコールバック関数

の順。

-

コールバック関数(Ajax呼出に成功して帰ってきた値を処理するための関数)は、

ここでは recv(受信時の関数にありがちな名前)にしてあるが、

もちろん send, recv ともに、プログラマが好きな名前をつけていい。

function recv(data,stat,jqXHRn){ //

$('tbody tr:first'). // 画面幅の都合で2行に分けて表示しているが勿論続けてもいい

after(`<tr><td>${data.id}</td><td>${data.date}</td><td>${data.memo}</td></tr>`)

}

- その他の変更

-

表の左端に表示する通番(id)として、

これまで画面(上から順に)で生成していたが、

データベース内で自動生成される idフィールドを使っても構わない

(新しい順に表示するならばその方が自然な流れになるだろう)

ので、それに応じた変更をしておいた。

each item in list -- この結果として、

-- index は使わないので削除した

tr

td= item.id -- ここが変更箇所

td= item.date

td= item.memo