アプリケーション層(予備知識)(BNS

補助資料)

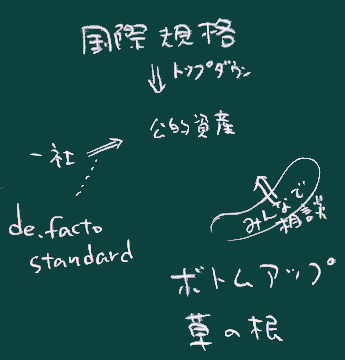

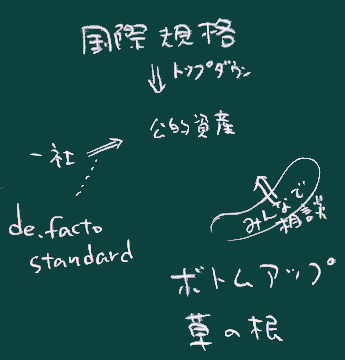

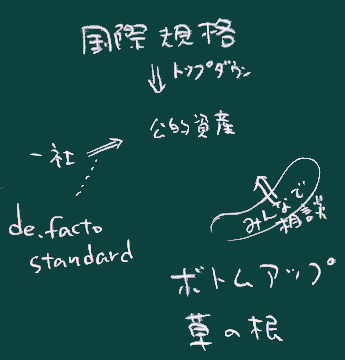

1 規格について

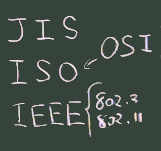

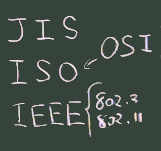

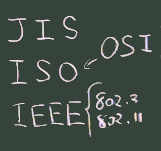

- 工業製品の規格は、公的規格団体(JIS ISO ANSI CCITTなど)や、

学術団体(IEEEなど)、工業団体(EIAなど) が策定することが多いが、

- インターネットの規格は、ネット内で話し合いで決められている。

- (余談だが)ISOは様々な国際規格を策定している有力な組織だが、必ずしも統一された規格に結びついている訳ではない。

- 例えば

ネジの規格がいくつか(我々に身近なコンピュータでも)使われていたり、

- OSIというプロトコル体系は(TCP/IPに席巻される形で)OSI準拠の製品が作られなくなり、参照モデルとして

の意義だけが残るに至っている。

- その草案(のちに確定版になったものも含めて)が RFC

と呼ばれている。

- それぞれの技術に関する文書は、RFCの一覧 や 日本語に翻訳されたRFCの一覧

から探すことができる。ただし、

- 例えば SMTP、HTTP といったプロトコルに関して、

(拡張規格ではなく)土台となる規格は、SMTP HTTPという

(普及したことにより略号で通用するようになった名前でなく、

文書の題名が「HyperText Transfer Protocol」のような長い名称で

書かれているので検索するときには注意が必要。

2

ポート番号とその文字表記について

- ポート番号については、第4回で行った解説も参照。

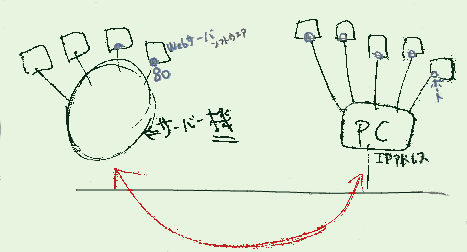

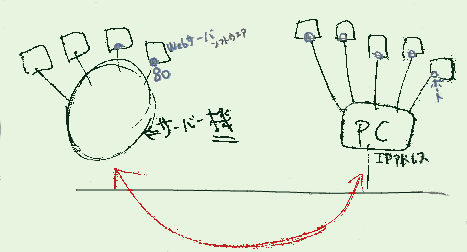

- 一般に、1台のコンピュータで同時に複数のソフトウェアが動作している。

- すなわち、当該コンピュータに到達したIPパケットが、

どのソフトウェアに届けられるかを決定する仕組みが必要で、

- そのための識別番号が、ポート番号(なのでTCPヘッダに書かれている)。

- IPアドレスはコンピュータ毎に付与される(正確には、ネットワークデバイス毎)アドレスであることを想起すること。

- 接続先のポート番号を指定する場面で、番号でなく名前で記述する

ことができる。

- netstat コマンド等の表示でも(-n オプションを付けなければ)

名前で表記されている。

- 様々なサービスで、通常使われるポート番号を、ウェルノウンポート

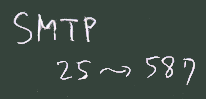

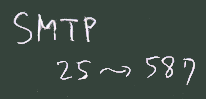

と呼ぶ。HTTPなら80番、SMTPなら25番、などが慣習として使われる。

(ただし最近は、クライアントからの送信には25番ではなくサブミッションポート587番

が使われる傾向がある)

- ウエルノウンポートについては、一覧のページや、

自分のコンピュータに内蔵された /etc/servicesファイル

を確認されたい。

- ssh

などの(多くの利用者からのアクセスを前提としない)ネットワーク機能では、

セキュリティ上の理由から、故意に慣習からはずれたポート番号を使う、

というケースもある。