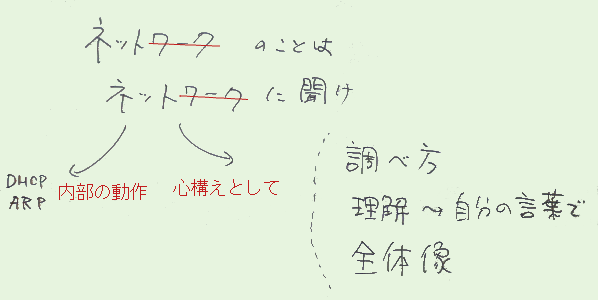

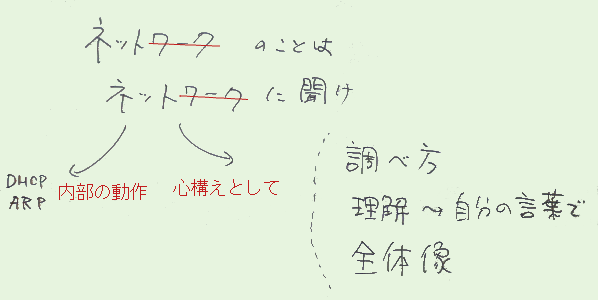

格言「ネットのことはネットに訊け」

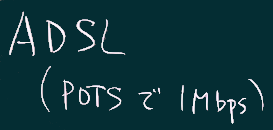

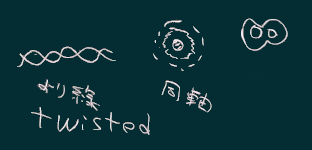

様々な物理層の形態がある。

媒体としては以下のようなものが使われてきた。

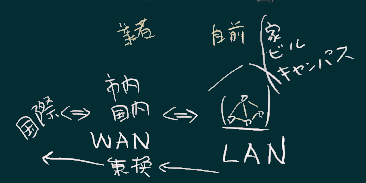

建物(あるいはキャンパスのように単一組織の土地内)に限定されたネットワークを LAN と呼び、それを超えた広さのネットワーク(例えば道路を跨ぐ接続は公的に承認 された組織でないと敷設できない)は WANと呼ばれる。

LANとWANでは使われる媒体や形式(物理層)も自ずと違ったももになる。

LANとWANでは使われる媒体や形式(物理層)も自ずと違ったももになる。

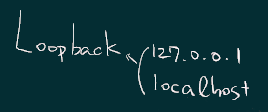

自分のPCで使える物理的インタフェースは(前にも述べたが)ipconfig コマンド (他にもGUI的な方法もあるがここでは省略する)などで確認できる。 ただし、Loopback などと表記されるインタフェースは、 外部との接続に使われるものではなく、同じPC内(の個別のプロセス相互間) での通信に使われるもの。

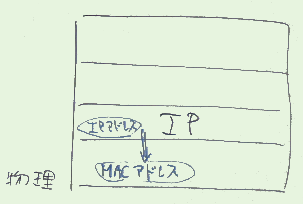

中継機器

さまざまな種類の中継機器が、LANやセグメントの間でパケットの中継伝達 (ネットワークAからBへ、あるいはその逆方向に)を行っていて、 それらの集合体がインターネットを形成している。

たとえばここ(教室)からGoogleなどにアクセスをする時は、LANから出発して、

中継機器により接続(パケットを転送)され、様々なネットワーク

(WANや国際回線も含む)を乗り換えながらパケットが地球約半周の旅をする

ことになる。

たとえばここ(教室)からGoogleなどにアクセスをする時は、LANから出発して、

中継機器により接続(パケットを転送)され、様々なネットワーク

(WANや国際回線も含む)を乗り換えながらパケットが地球約半周の旅をする

ことになる。

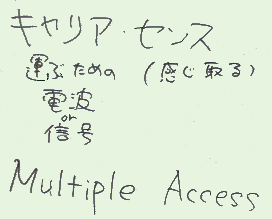

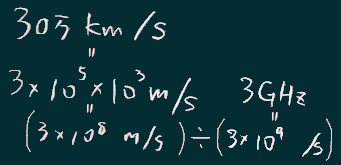

物理層の方式で重要な技術として「イーサネット」から継承された 「CSMA」 がある。

これだと、同時に同じ空間で発せられた電波は互いに干渉する(混線のような状態になる)。

これだと、同時に同じ空間で発せられた電波は互いに干渉する(混線のような状態になる)。マルチアクセスを実現する方法は、CSMA(LANでは主流だが)だけではない。 概要については、たとえばこんなサイトを参照下さい。

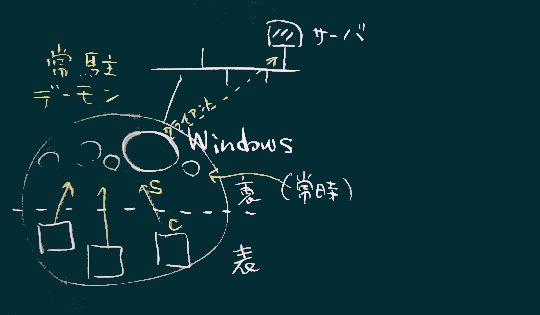

(Windowsの内部事情も含めて紹介する)

PCを最初につないだ時: DHCPサーバ(昔は RARP, BOOTPもあった)

TCP/IPで通信を行うためには、コンピュータがIPアドレスを持つことが必要。しかしそのIPアドレスはネットから資源の割当を受ける必要がある。

PCではクライアントがサービスとして動作している。

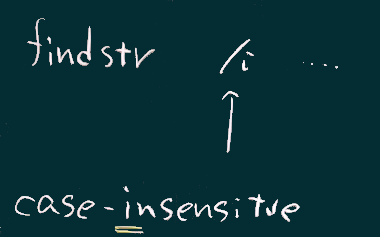

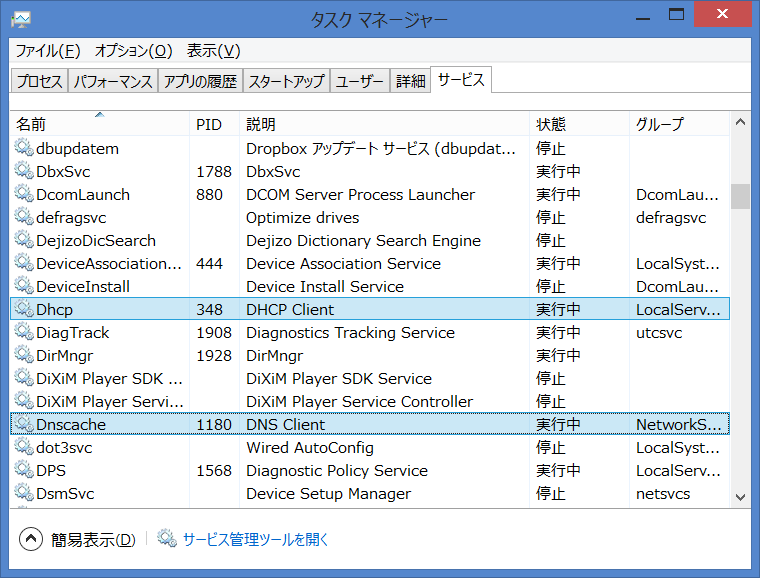

sc query | findstr /i dhcp または、タスクマネージャ(taskmgr.exe)で確認されたし。

または、タスクマネージャ(taskmgr.exe)で確認されたし。

制限ブロードキャストアドレス(255.255.255.255)や MACレベルのブロードキャストアドレス(ff:ff:ff:ff:ff:ff)にリクエストを出す。

DHCPで受け取った情報は

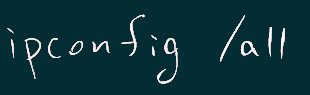

ipconfigで確認できる(既出;/ALLスイッチをつけるとより詳しい情報が表示される)

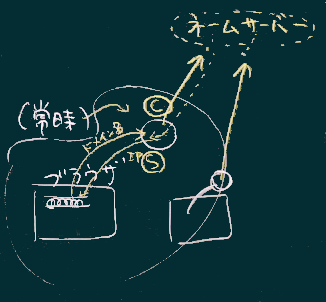

近距離の通信を司る、MACアドレスを使うために:

ARPサーバ(実際には各機器が自主的に答えている)

昔は代理応答をする proxyARPという仕組みもあった

arp -aやはりブロードキャストアドレス(MAC)に問合せを送っている

ドメイン名とIPアドレスとの間の変換:

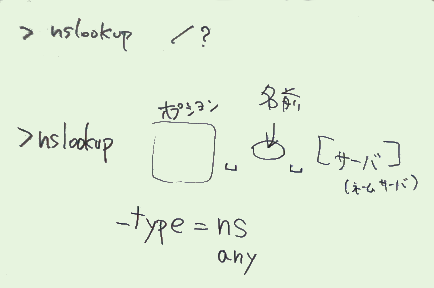

明示的に問い合わせを行うコマンドが nslookup など

nslookup www.nagano.ac.jp

nslookup www.nagano.ac.jp 8.8.8.8

nslookup -type=ns . などの問い合わせを実験してみて下さい。

などの問い合わせを実験してみて下さい。