(本ページは元ページの補足集です)

(IPアドレスについては、たとえばこのサイトを参考にして下さい)

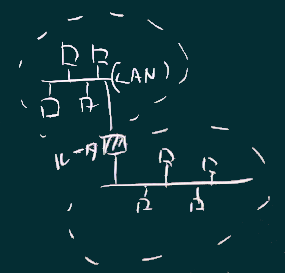

上記のように、同一セグメント内の通信でないものは、 IPパケットが外部ネットワークとの境界にあるルータに 送られる(転送を委ねられる)。

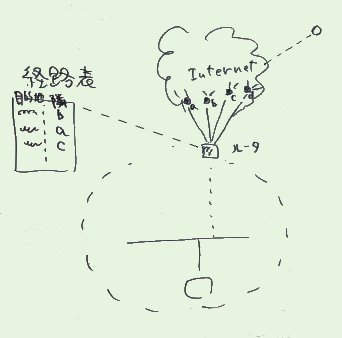

そのルータは次のルータ(目的地に近い方向にあるもの)に パケットを転送する。これを繰り返すことにより、結果的に、 パケットが目的地(宛先アドレスの機器)に届けられる (可能性が高い)。

その際に、ルータ内で管理している「経路表」を参照して、 次段の送り先を選択する。 経路表は、IPアドレス(のグループ)と送信先の隣接ルータ アドレスの対応関係を現す。

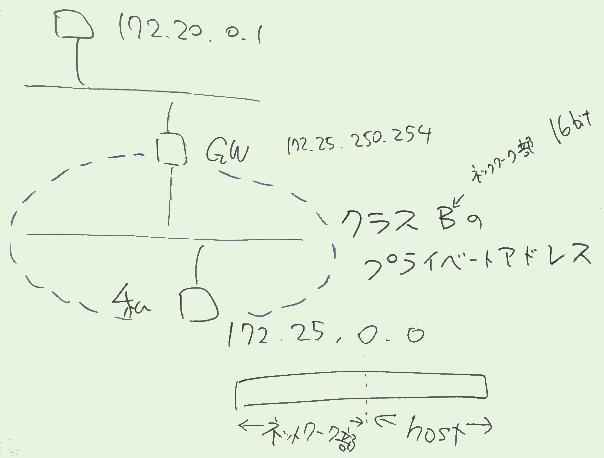

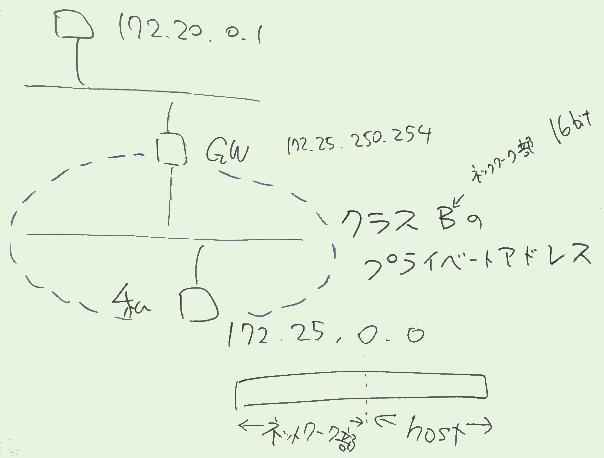

IPアドレスがグループになっていないとしたら、この経路表のサイズが (IPアドレスの総数はIPv4に限定しても何億という規模になるので)途方もないサイズになる(運用不可能なレベル)。

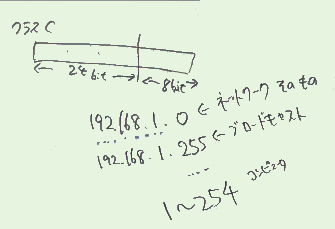

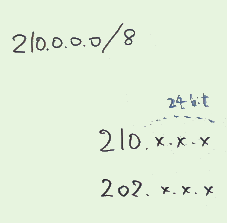

IPアドレスは、上位何ビットかが同じ値(残りの下位ビットは違う値)のものでグループ化されている。

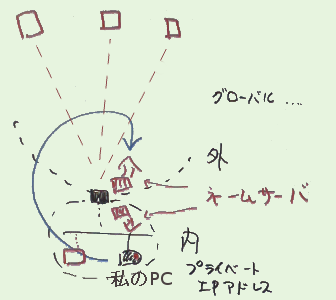

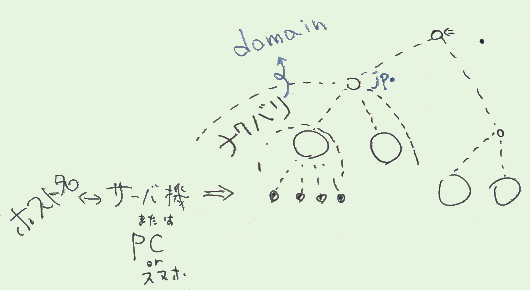

IPアドレスは全体を国際組織である IANAで管理し、 全体を部分グループに分割してそれぞれを各地域の組織に委譲する形で、

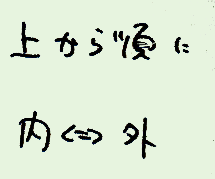

このように、ドメイン名もIPアドレスも、

の両方の観点から、

という手法で管理されている。

これ以外にも、この原理に基づいて運用される番号体系は多々あるが、 ISBN や JAN などのバーコード技術においても、 古くから使われてきていることを時々は思い出すようにしよう。 (このページ に解説あり)

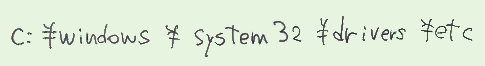

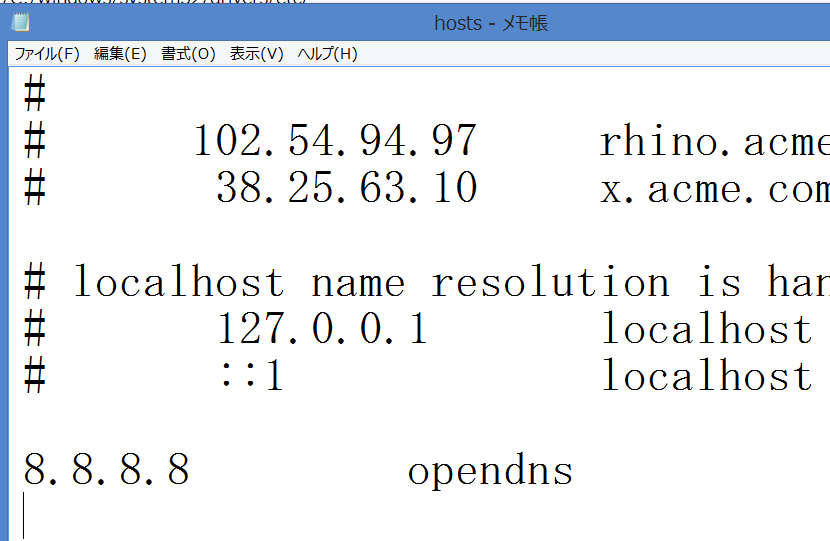

コンピュータ(通信を受け付ける機器を、ホストと呼ぶことも多い)を識別する名前 「ホスト名」についても、同様に、(上記と同じ場所に) hosts というファイルがあり、 ホスト名とIPアドレスの対応関係を示している。(右図)

#から始まる行は、コメント行(機械には無視される)。このファイルに右図の 8.8.8.8 のような行を追加すると、 このホスト名(右側の名前)が ドメイン名と同様に使えるホスト名として有効になる。

ping opendns

tracerrt opendns

nslookup www.google.co.jp opendnsのように使えるようになる。

インターネットの黎明期には、名前をIPアドレスに変換する(名前を「解決する」とも呼ぶ)仕組みは、 このように各コンピュータで対応表のデータを保持することで事足りていた。

その後、インターネットの規模の増大につれて、

この「領域」のことをドメインと呼ぶ。

フルサービスリゾルバ の動作を追試験してみよう。

フルサービスリゾルバ の動作を追試験してみよう。

ルートサーバをつきとめる

nslookup -type=ns .ルートサーバのIPアドレス(これは省略しても大丈夫だが)

-type=a

オプションは(デフォルトなので)省略していいルートサーバに、‘jp.’ ドメインのネームサーバを問い合わせる。

nslookup -type=ns jp. g.root-servers.net次に、前項の結果の中から選んだサーバを問い合わせ先として、

ac.jp. ドメインのネームサーバを調べる。

以下同様にして、一段ずつ深くしていき、最後には、

nagano.ac.jp. を扱うネームサーバに対して、

www.nagano.ac.jp. の、IPアドレス(-type=a)

を問い合わせてみる。