TCP/IP 概論(BNS 補助資料

役割分担編)

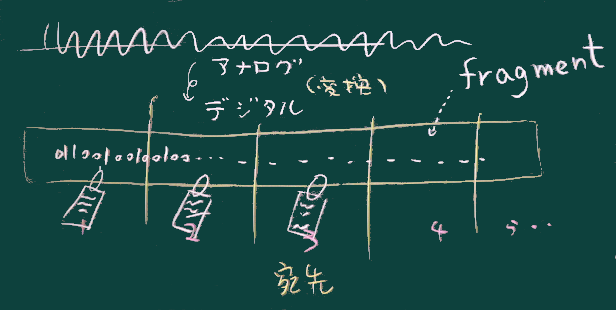

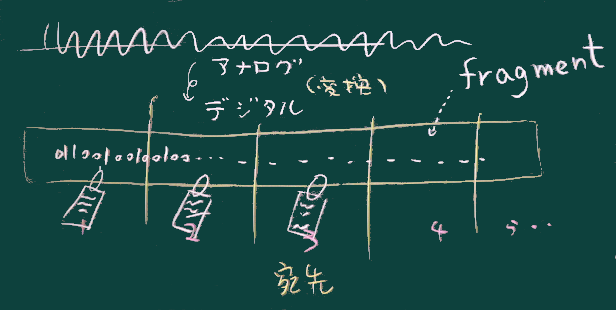

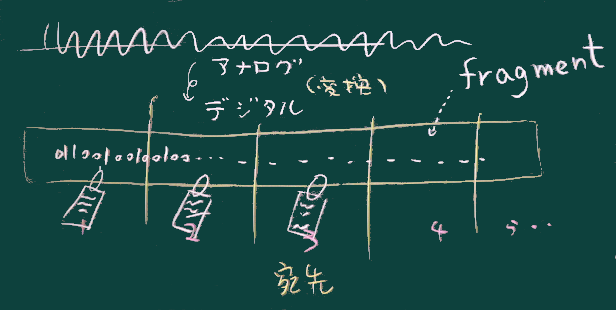

fragment

fragment

TCP(第3層)の重要な機能

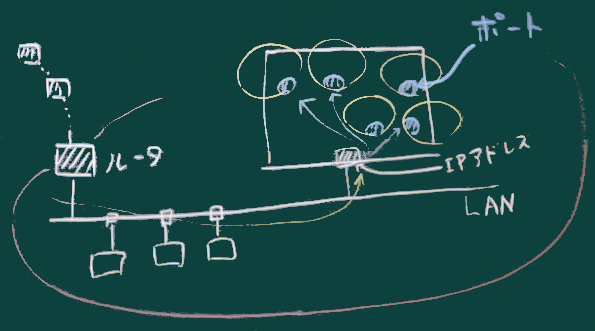

送信側では通信内容を適切な大きさの固まりに分割する。

- 分割したそれぞれの断片を「パケット」として個別に送信先に届ける。

受信側では受け取ったパケットを再びつなぎ合わせて、もとの通信内容を再現する。

これがパケット通信の原理。

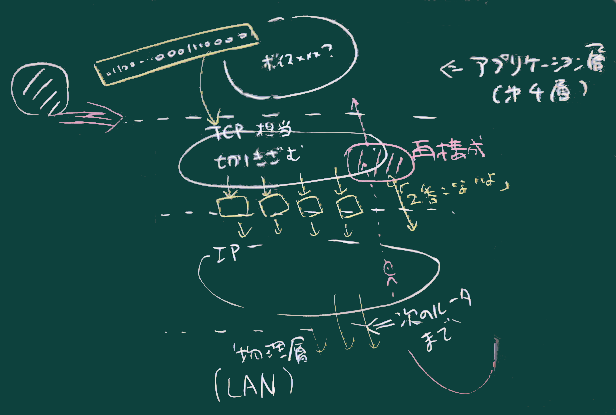

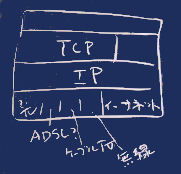

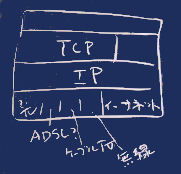

上図では、アプリケーション層で(アナログデータをデジタルに変換するなどして)送信すべきデータを生成している、

という前提で、 TCP層がその大きなデータをどう扱うかを図示した。

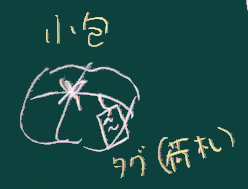

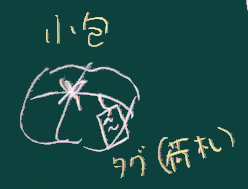

各パケットには、荷札(に相当するもの;ヘッダと呼ばれる)が付与される。

- 荷札に書かれるものは、宛先以外に、受信側で再構成をするために必要な情報も含まれる。

- (イメージで言えば)データ全体のうち何番目のパケットか、を示す番号のようなもの。

考察と補足

- 郵便物や小包(今風に言えば宅配便か)に書く情報として右図のようなものがあるだろう。

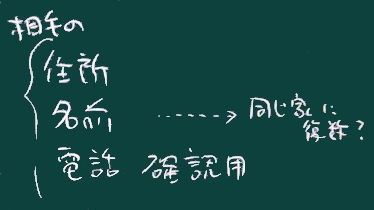

- Q:(電話番号は確認のために使われるとして)「氏名」は本当に必要か?

住所だけでは郵便物は届かないか?

- A:

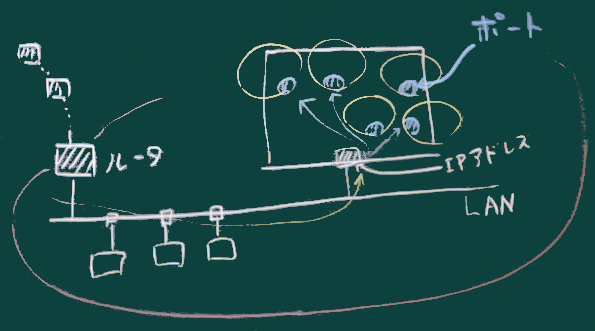

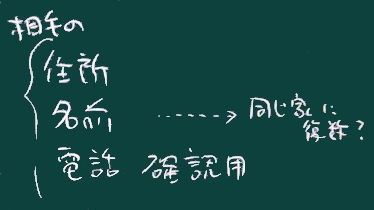

一台のコンピュータ(のネットワーク接続部にIPアドレスが付与されている)では

常時複数のソフトウェアが動作していてそれぞれ個別に通信を行っている。

- 図のようにコンピュータに到達したパケットは、その個別のプログラムに送達される必要がある。

- 喩えて言えば一軒の家(同じ住所)に沢山の個人が住んでいる状態。氏名がないとその個人に郵便は届かないだろう。

- パケット通信では「ポート」(番号)がその役割を果たし、コンピュータ内での送達先プログラムを識別するのに使われる。

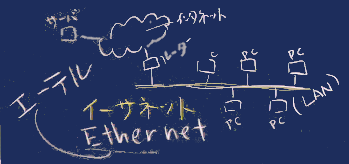

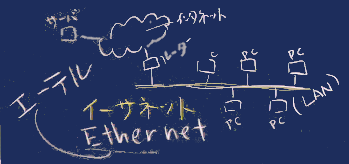

- なお、上図で、LAN(構内のネットワーク)を、水平な一本の線で表現している(これがネットワーク界では一般的な記法)

- これはLANという技術が普及する過程で、「イエローケーブル」

一本を構内に張り巡らせるスタイルの技術(イーサネット)が重要な役割を果たしていたという歴史的事情による。

- 上図で、1つのLANは赤い線で囲んだ範囲に限定される。ルータから先(遠方)は他の組織の管轄範囲であり、状態は把握できない。

- そんな中で、なんとか宛先(のIPアドレス)までパケットを届かせるのがIPの重要な役割ということになる。

- それを図示したのが右図。

- 送信の場面では、アプリケーション層(を扱う、大抵は個別のソフトウェア)が、1つ下のトランスポート層(TCP;

を担当する、おそらくOS内蔵のドライバーソフト)に依頼し、

- 前述のようにTCPがそれをパケットに分割した上で各パケットの送達をIP層に依頼し、

- というふうに上から下に処理が受け渡されていく。

- 会社組織に例えると、社長から部長、部長から課長へ依頼が受け渡されるイメージ。

- データを受信した際には逆に上向きにデータが受け渡される。

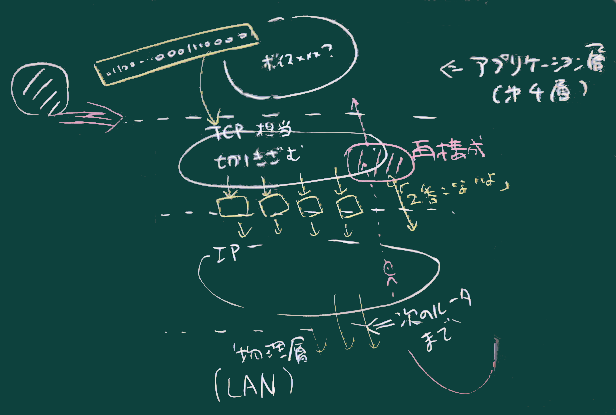

IP(第2層)の原理

IP層でIPパケットを目的のマシン(デスティネーション)に届けるための処理を行う。

IPルータ(略してルータとも呼ぶ)がインターネットを支えている

- 通信専用のコンピュータとみることもできる機械

- 各サイトで沢山の台数が動作し、相互に接続している

(これによりネットワークが構成される)

ルータは自律分散動作を行う(ネットのどこかで集中管理はされない)

インターネットは「ベストエフォート」原理に基づく

- ルータはパケットを転送せずに破棄しても構わない(例えば輻輳した場合など)

物理層 (LAN と WAN)

- LANの中では、(物理層の一例として)「イーサネット」の通信方式(無線LANもこれに準拠している)で通信が行われる。

- (補足)イーサネット(Ethernet)の語源については、「エーテル」で調べて下さい。

- LANの技術は、距離の制約があり、遠距離との通信には向かない。

- また、制度的な制約もあり(公道や他人の土地を通って自前で通信線を敷設する困難)、

- 通信会社が管理する通信線(電話線、同軸ケーブル、光ケーブル、無線など)に頼る必要がある。

- (こういった形で遠距離との通信を含む通信網を WANと呼ぶ)。

- インターネット(の原始的な姿)は、様々な組織のLAN同士を、WAN技術により相互接続することで形成されてきた。

(解説記事参照)

- LAN

とLANを相互接続する技術は幾つかある(ISO参照レイヤーによって区別される;解説記事参照)が、中でもルータが幅広く使われている。

- 一般に、ルータの向こう側とこちら側では、異種の物理方式による通信が使われる。

- ルータの中でフィルタリングも行われている。

- また、ルータの中で

NATと呼ばれる(アドレスの書き換え)処理が行われることもある。

本学のネットワークでも使われている。

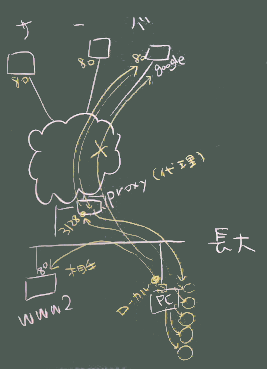

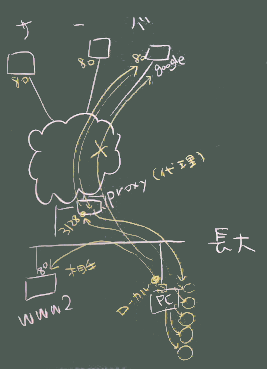

- ちなみに、本学で中と外をつなぐのに使われる proxy

という技術は(現在は使用中断)、アプリケーション層での中継の技術の1つである。

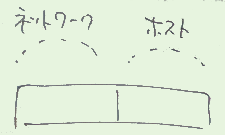

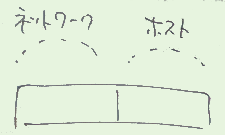

ネットワーク部

ネットワーク部

IPルーティングと、NAT

(本学の状況も含めて解説します)

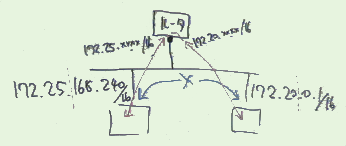

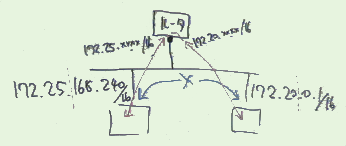

- LAN同士を繋ぐ場面で、IPルータが活躍することが多い。

- 実は(家庭内LANの規模では普通は行わないが)大きな組織のLANは、内部でサブネット化されている。

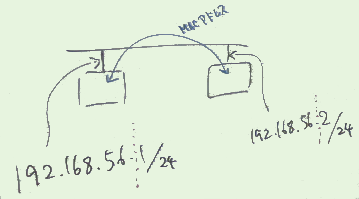

- 前回触れた「ネットマスク」を適用して、

ネットワーク部に同じ値を持つIPアドレスの範囲が、

同一サブネットだと見なされる。

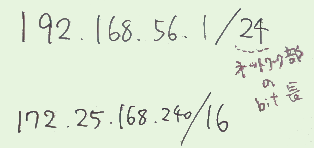

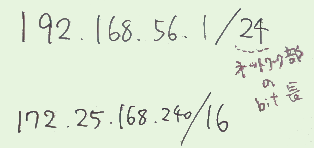

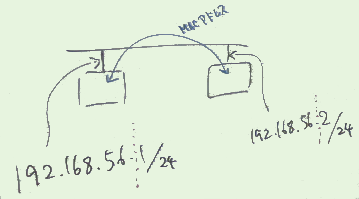

- なお、IPアドレスは右図のようにサブネットマスク長つき(/

の右に)の表記をされることも多い(ネットワーク部の長さが示されている)。

- 同一サブネット内では、IPアドレスが ARPという仕組みで

MACアドレス(物理アドレス)に変換され、

その物理アドレスを使って通信が行われる(右図)。

- 同一サブネットにないIPアドレスに向けた通信は、

(直接の通信ができないので)

経路表(ルーティングテーブル)に基づいて、  適切なIPルータに送られ、その先の転送が委ねられる(上図および右図の赤い矢印)。

適切なIPルータに送られ、その先の転送が委ねられる(上図および右図の赤い矢印)。

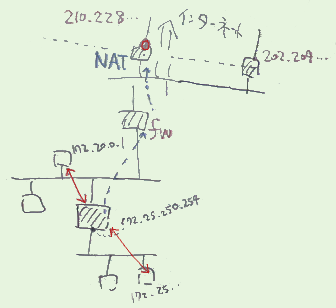

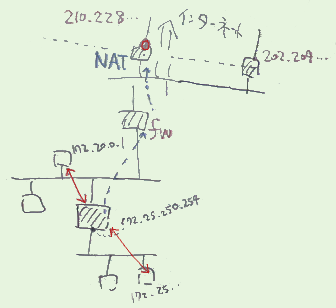

- プライベートアドレスの領域とグローバルアドレスの領域の

境界上にあるIPルータでは、アドレス変換が行われる。

- 本学の場合、インターネットとの接続は図のように2本(以上、詳細は不明)を併用している(タイミングによって通信がどこを通るかは不定)。

- その外側ではグローバルアドレスを使っているが、

- 内側ではプライベートアドレスを使っていて、

- 境界上でアドレス変換をおこなっている。

- なお、インターネットとの接続を提供するプロバイダとして、

SINET(文科省管轄)を使っていることは判明している

(最初に接続する作業を平岡が行った)。

- なお、右上図の fw

という名を含む通信機器(ルータかどうかは不明)は、おそらく「ファイアウォール」を意味していて、

- 外部からの危険なアクセスを遮断している

- 内部からの危険な(もしくは不道徳な)アクセスも、この場所で遮断されることが多い。

- 本学では内部から外部(インターネット全体)と直接の通信を行えない設定になっているのも、このfwの作用だと推測される。

- 前回行った ping, tracert

などの(専門的なので覚えなくていいが)ICMPによる通信などは、例外として、遮断せずに使えるようだ。

- ただし、外部からのICMPは応答していないので、おそらく

自宅から本学に向けて ping や tracert をかけても、

応答は得られないだろう(右図)。

proxyについて

(現在この方法は使用中断されているが参考に掲載しておく)

proxy

proxy

- 本学(を含む多くの学校や会社)では、インターネット(の向こうにあるサーバ等)

との直接の通信はできないよう設定されている(ルータでフィルターが働き遮断している)。

- 代わりに、プロキシサーバ(proxy)という機械が動いていて、一回一回の通信は、

クライアント<->プロキシ、プロキシ<->サーバ、の2つの通信で成立させる(右図)、

そういう運用を行うケースもある(本学も以前はこれだったが今は使っていない)。

- プロキシサーバは、(TCP/IPの4層構造で言えば)

第2層(ネットワーク層)で中継しない代わりに、第4層(アプリケーション層)で

中継を行う技術。

適切なIPルータに送られ、その先の転送が委ねられる(上図および右図の赤い矢印)。

適切なIPルータに送られ、その先の転送が委ねられる(上図および右図の赤い矢印)。