|

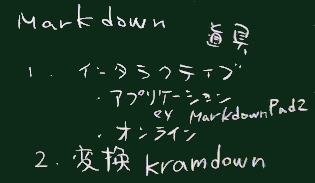

| 道具の分類 |

同上

cinst markdownpad2 -y

|

| markdownエディタ |

または配布元などからダウンロードしてインストール

コマンドプロンプトで

gem install kramdown

(Slimを入れたときと同じ proxy設定要)

kramdown コマンド

kramdown -h

:: この出力(使い方説明)は長すぎて流れていってしまう可能性がある

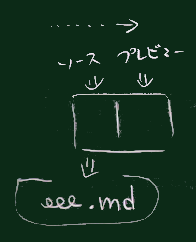

kramdown mdソースファイル名

::

kramdown mdソースファイル名 > html出力ファイル名

SLIMの中に埋め込む:

以前(SLIMの紹介時)に提示した例section)や、SLIMファイルにあるように、

markdown:

## markdownの例

ここにあるようにmarkdown部を2文字分字下げする

という書き方をしておくと、slimrbコマンドで変換でき、 * SLIM(ページ全体の構成を記述する)と、markdown(原稿を書く)を1つのファイルで併用できる。 * このとき内部で必要に応じてkramdownなどの補助的プログラムが呼び出される。

rakeファイルにルールを記述する:

以前に作ったrakefile.rb に、以下のような行を記述すると、(SLIMの時と同様に) rakeコマンドで自動的に変換される。

MSRCS = FileList["*.md"]

MOBJS = MSRCS.ext('html')

## この2つの大文字の名前は、rakefileの内部で

## 変数名として使われるものなので

## 名前は何でもいい。ただし、上記のMOBJSは

## 以下の行でタスク名の1つとしてもう一度使う。

task :default => SOBJS+MOBJS

## SLIMのタスク名 SOBJS とともに、MBOJSも有効にする

rule '.html' => ['.md'] do |t|

sh "kramdown #{t.source} > #{t.name}"

end

## この3行で変換の方法を具体的に示す

kramdownを(コマンドではなく)rubyのライブラリとして使う:

以下にプログラムの例を掲載する。

(詳細の説明は省く)

#!ruby -Ku

require 'kramdown'

cssName= 'default.css'

incName= 'inc.html'

puts <<EOS

<!Doctype html>

<meta charset="utf-8">

EOS

File.exist? incName and puts File.open(incName).read

File.exist? cssName and

puts %Q!<link rel="stylesheet" type="text/css" href="#{cssName}">!

puts Kramdown::Document.new(STDIN.read).to_html