情報処理概論 第6回 11/2

Introduction to the Information Systems

前回の要約

- SLIM をインストールした

- SLIM は、テンプレートエンジンの1つで、

Ruby言語で動作する。

- 資料を参考にインストールまで完結し、また、

少し使ってみるところまでを宿題とした。

(解説が不十分なのであらためて今日やってみよう)

Webのしくみ (HTMLの周辺技術 つづき)

(前回資料と内容一部重複あり)

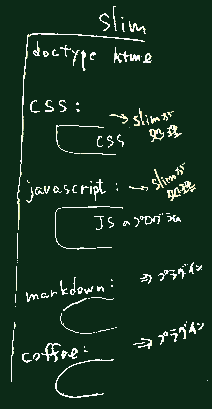

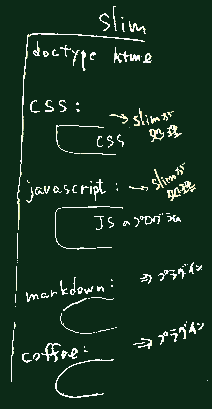

SLIMを使ってみる

(その準備作業として1.~4.については前回行った)

-

環境変数の設定

日本語文字列はUTF-8を使うことになる

set RUBYOPT=-EUTF-8

:: 永続的に設定するなら setx RUBYOPT -EUTF-8

- エディタにプラグインを入れる(と、快適になる)

- あなたが使っているエディタによって、

使えるもの/方法などは変わってくるので、

ここでは詳細は省略する

- Slimのオフィシャルページにエディタ用プラグインについての言及がある

-

ソースを作成してみる。拡張子は .slim

doctype html

h2 ためしにSLIMで作ってみる

p ご覧ください

- 保存する時に文字コードUTF-8(BOMなし、或は UTF-8N)で保存すること

-

実行:

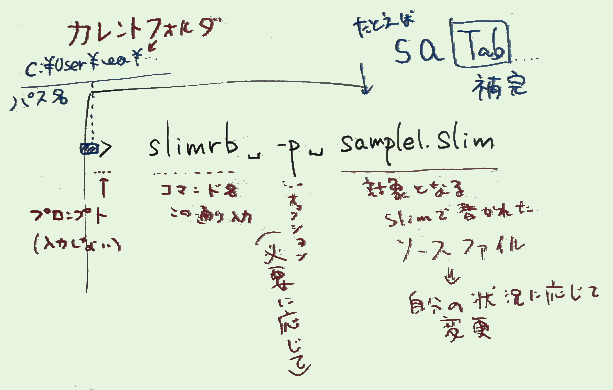

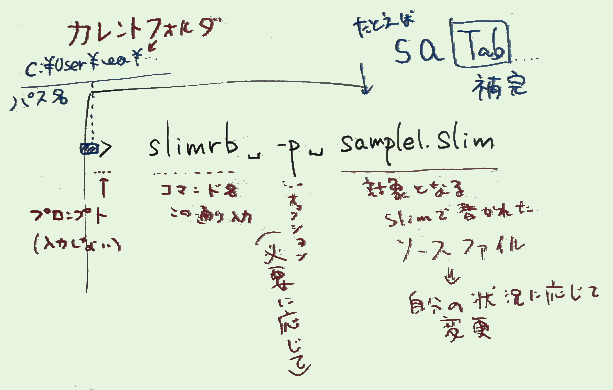

コマンドプロンプトを(前項でのソースを保存した場所から)開いて、

(以下の使用例ではそのファイル名を sample1だと仮定する)

コマンドプロンプトを(前項でのソースを保存した場所から)開いて、

(以下の使用例ではそのファイル名を sample1だと仮定する)

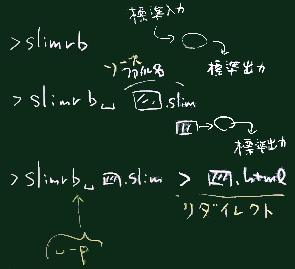

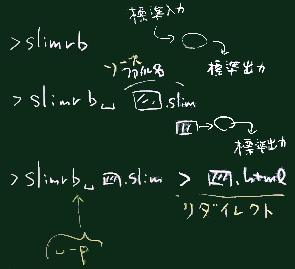

slimrb -p sample1.slim

または

slimrb -p sample1.slim > sample1.html

書き方の概略

前回資料参照

開発を支援する技術

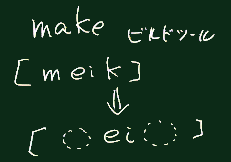

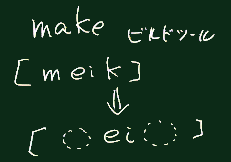

1 ビルドツールの活用

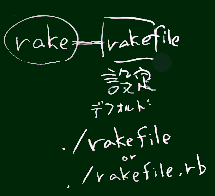

- ruby用に作られた(rubyで書かれた)ビルドツールとして rake がある

- rubyにしか使えない訳ではなく幅広く使える

- ビルドツールの嚆矢は make というコマンドだった。その影響もあり、

make に響きが似た名前が好んで使われる傾向がある(右図)。

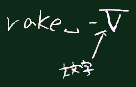

- ちなみにrakeは日本語にもなっている(カタカナ言葉では「レーキ」と表記される) 。

- コマンドプロンプト(などのシェル)から起動する(のが標準の使い方)

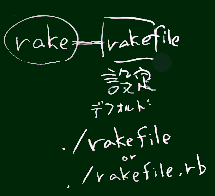

- 標準の設定ファイルは、rakefile.rb (またはその拡張子を略した名前のファイル)

- このファイルはrubyを土台としたDSL

- どのビルドツールでも(文法は違っていても)設定ファイルに書かれる内容は概ね同じ

- 変数定義

- タスク記述: 複数のタスクを定義でき、rake コマンドの引数として呼び出せる。

デフォルトタスク(引数なしで呼んだ場合のタスク)も定義できる

- ルール記述: ファイルからファイルへの変換規則(どんなコマンドを使うか)

- 以下にその例を示す。

- 下記をコピーするか、このリンク(またはこちら)からダウンロードして、rakefile.rb という名前で、

作業をする場所(.slim や .htmlを置くフォルダ)に置いて使って下さい。

# 最初は変数定義

SLIMS = FileList["*.slim"] # このフォルダ内で 拡張子 .slim であるファイルのリスト

SOBJS = SLIMS.ext('html') # その各ファイルの拡張子を .html に変えたファイルのリスト

task :default => SOBJS # デフォルトタスク(タスク名なしでrakeを起動したとき用)

rule '.html' => ['.slim'] do |t| # ここから ルール記述 ここでは html<-slim の変換を

sh "slimrb -p #{t.source} > #{t.name}" # このコマンドで行う という指示

end

## 以下はタスクの例

task :hello do

puts "hello"

end

task :list do

puts "SRC=#{SRCS}", "OBJS=#{OBJS}"

end

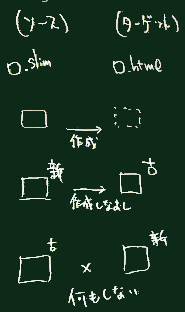

ビルドツールの動作概要

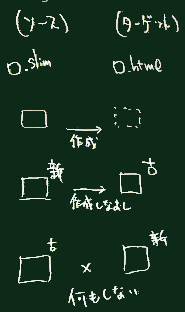

- SLIMで書いたファイル(拡張子は .slim ; これがソースとなる)を、

同じファイル名で拡張子を .htmlに変えたファイル(ターゲットと呼ぶ)に

変換する場面を想定する。

- ターゲットファイルがない場合:作成する

- ターゲットファイルがあるがソースファイルよりも古い場合:あらためて作成する

- ターゲットファイルがあり、ソースファイルよりも新しい場合:何もしない

- ビルドツールとその周辺の技術に関して、ざっとまとめた記事が

「各言語のライブラリ管理ツールまとめ 他」にある。

課題

以下は次週に

2. 起動を楽にする方法 (Windowsのしくみに関連して)

- 変換の際にいちいちコマンドプロンプトを出してくる(さらに目的のフォルダに移動する)

のは、手間がかかり面倒

- そこで、以下の手順で .cmdファイルを作る

- エディタを開き

- rake とだけ書き(または where rakeコマンドが教えてくれる rakeの絶対パス名)

- rakefile.rb と同じ場所(フォルダ)に、

- 拡張子 .cmd を持つ、適当な名前で、保存する

(例えば、「z_rakeを起動してHTMLを作る.cmd」)。

- エクスプローラでそのファイルを開く(ダブルクリック等)で rakeが起動し、

変換が行われる

- 上記のファイル名だと、エクスプローラ画面で、キー z を叩くと、そのファイルに

カーソルが瞬時に移動する(探す手間もいらない;

但し他に zから始まる名前のファイルがなければ)。

- この方法だと、コマンドプロンプト画面が一瞬出て、変換が(正常でも異常でも)

終了すると画面がすぐ消えるため、

エラーが発生しているようなら、コマンドプロンプトを開いて rake で確認して下さい。

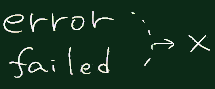

- 英語で表示されるメッセージを読み取るのは苦手な人には大変でしょうが、

着目すべきキーワードをいくつか知っておくと、エラーやトラブルの有無を

判別しやすくなるでしょう(右図)

- rakeコマンド(を含めて、コマンドプロンプトで起動できるコマンドなら概ね何でも)は、

- エクスプローラのアドレスバーに入力しても起動できる。

- Alt+D (キーボードショートカット)で即座に入力できる状態になる

- エクスプローラで現在表示しているフォル。ダが、

カレントフォルダとして扱われるので、

rakefileや .slim ファイルが保存されている場所

でこの操作を行うこと。

- (ついでに)エクスプローラ起動のキーボードショートカットは[win]+E

- 逆に、コマンドプロンプトの中から、

Webのしくみ (HTMLで何ができるか)

- これ以降の章では、サンプルをHTMLに代わりにSLIMで書くことがあります

- 頭の中で変換するか、

- .slimファイルとして保存し、(rakeコマンドで)HTMLに変換して、

ブラウザやエディタで見て下さい。

- 最初のアンカーの例のみ、先頭2行(doctype と meta charset)を残してあります。

- それ以降の例ではこの先頭2行は省略したので、これを挿入してから使って

(rakeで変換して)下さい。

- プログラム例も JSとCSを併用または混在させます。

1 アンカーとフォーム

以下の2つは、クリックすると別ページに遷移する仕組みのもの。

アンカー: (このままSlimのソースとして使える)

doctype html

meta charset="utf-8"

a href="http://www.nagano.ac.jp" 大学のオフィシャルページ

フォーム:

(アンカーの例の先頭2行に相当する部分を省略してあります)

form action="http://google.co.jp/search"

input type="text" name="q"

input type="submit" value="google検索"

コマンドプロンプトを(前項でのソースを保存した場所から)開いて、

(以下の使用例ではそのファイル名を sample1だと仮定する)

コマンドプロンプトを(前項でのソースを保存した場所から)開いて、

(以下の使用例ではそのファイル名を sample1だと仮定する)