(Introduction to Informatics 2)

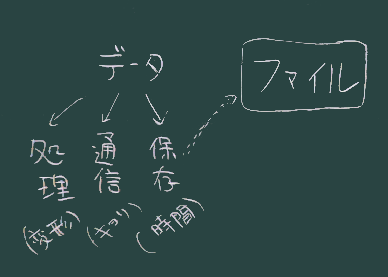

情報通信技術で「データ」が重要な役割を果たしていて、データは図のように処理、通信、保存といった操作を行う対象となってきている。

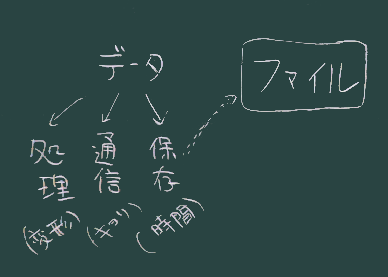

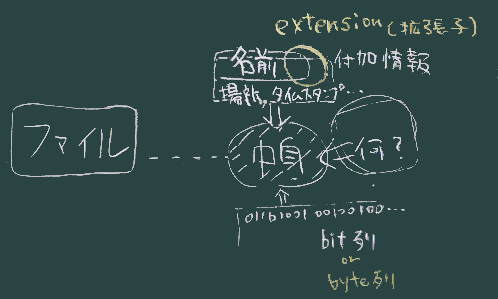

データを「保存」(いわば時間の壁を越える)の際には、「ファイル」の形で扱うという方式が主流になっている。

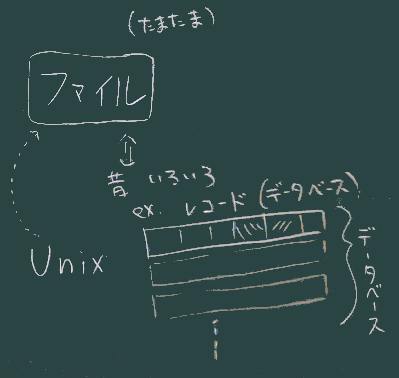

1970年頃に出現した Unix オペレーティングシステム(その後のコンピュータに様々な影響を与えた)ではあらゆるものを「ファイル」の形式で扱うという考え方で作られていた。(いわば、たまたま)この選択が、現在のデータの扱い方の標準となった。

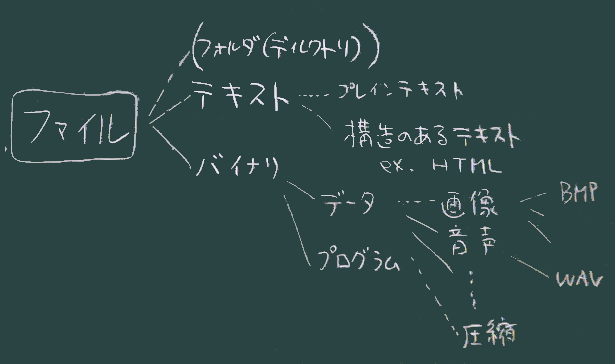

中身としてはデータの本体が収められているが、原則としてその中には、名前に関する情報や拡張子に相当する情報は含まれていない。

中身のデータの並び方からもそのファイルが何であるかを推測する手立ては(少しは)あることも知っておこう。

なお、ファイル名(と拡張子)に加えて、保管されている場所や最終更新日時(タイムスタンプ)、アクセス権、などの情報は、そのファイルが所属しているフォルダ(ディレクトリ)に書き込まれている。

今回、画面を使って解説/実演する内容のまとめ(別ページ)

今回、画面を使って解説/実演する内容のまとめ(別ページ)

(前々回、その見方をお伝えし、その実施については宿題としました。)

題材ファイル:

(ここから借用しました) これをダンプして眺めてみる。

参考資料:

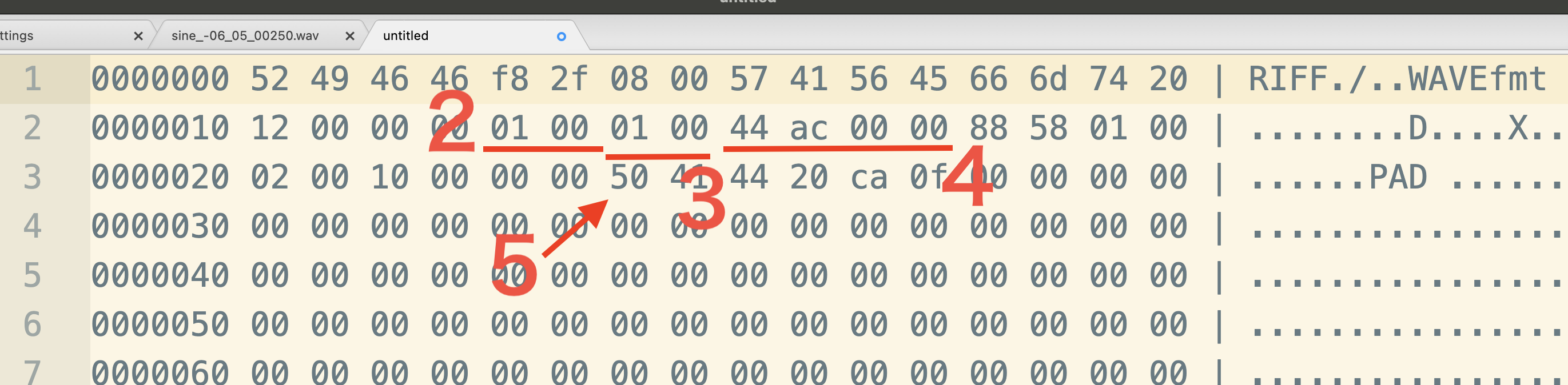

先頭部はこんな感じだろう。以下のような情報が見てとれる。

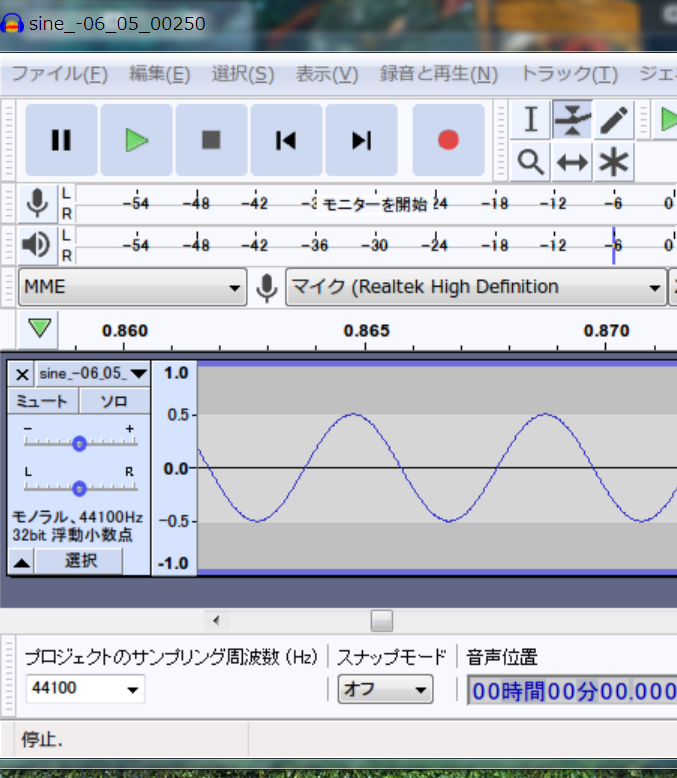

サンプリング周波数 44100 Hz (= 15855H)。これを含めて数値データはバイト毎にリトルエンディアンの表現で収められていることに注意。

(右図の赤い下線4に誤りがあったので訂正版を7/2に貼りました)

PAD チャンク

dataチャンクは 00081330H 529200バイト

このファイルは最初の0.5秒が無音期間になっているので、2441000.5 = 44100 バイト分の0がつまっている。

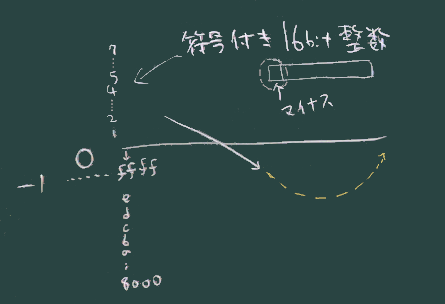

このあたりに、サンプリングされた各クロック毎の 波の高さを表す数値(符号付き16bit整数)をみることができる。

16bitの最上位の bit が符号(プラスまたはマイナス)を表す。

0 のすぐ下(マイナス1)が、ffffH で表されていることに注意。

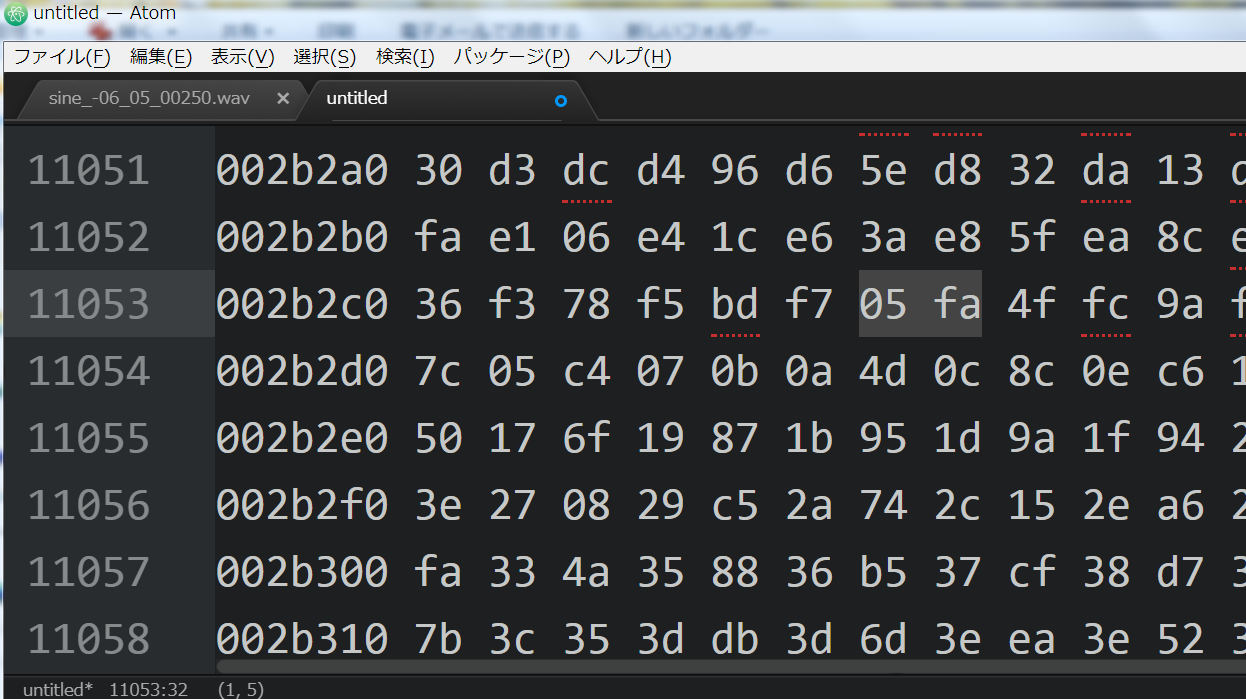

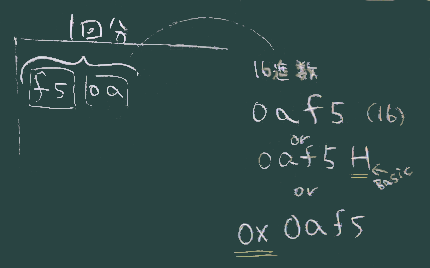

例えば下図の 05 fa と並ぶ2バイトが1組で、一回分のサンプリング値を表し、 (左右を並び替えて考えるといい)fa05H (= -1531) がその値だとわかる。

上位バイト(各対の右側のバイト)の値の動きを見ると、なめらかに少しずつ変化していることが見てとれるだろう(右図)。

1.2章のガイドに沿って、 音声データをバイナリエディタ(もしくはエディタの拡張機能)でダンプ表示させ、 WAV形式の規格との照合を試みて、 発見したこと、気づいたことなどをご報告ください。

(予定していた以下の課題は来週にまわします)

1.3章で添付した実習用画像それぞれについて、

といった作業をしてみて、(そのファイルサイズ等について)気がついたことを報告ください。

1節(枕草子) について、自分で調べてみてわかったこと、自分がどんな方法を使ったか、 について報告ください。 (作ったHTMLファイルも添えて提出)