情報学概論Ⅱ 第8回

企業情報学部

6/3

情報学概論2 第8回(6/9)

(Introduction to Informatics 2)

0 はじめに(事務連絡など)

成績評価について:

![加点法]()

- 当科目では主に提出物を中心にして加点法で成績評価をします。

- 期末試験も(感染状況により突発的な変更の可能性はありますが)行われる予定ですが、試験も、加点法の成績評価の一環だとご理解下さい。

- レポート課題についての考え方:(昨年こんな資料を提示しました)

- 前回の補足(日の丸を数値で指定して作るいくつかの方法について)

1 作業の自動化(その3)

1.1 コンテキストメニュー

- 前回作った .bat ファイルの呼び出し方を、さらに探ってみる。

- コンテキストメニュー

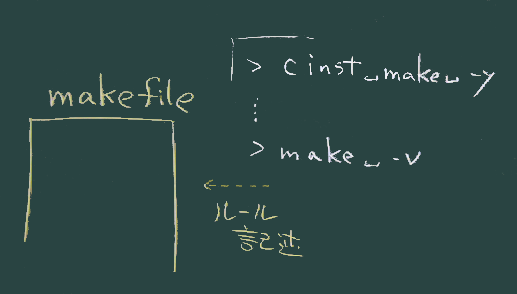

![regedit]()

- Windowsでは、レジストリを直接操作することで項目の追加が可能

- (だが煩雑なのでお勧めはしない)代わりに、

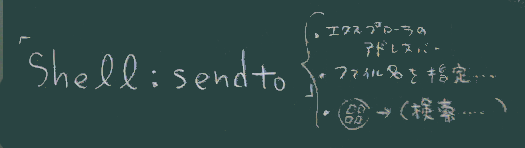

- 「送る」メニュー

![sendto]()

- ここに登録することならさほど困難ではないので紹介しておく

1.2 ビルドツール(Make と Makefile)

- プログラミングでは重要な作業であるため、最近は、

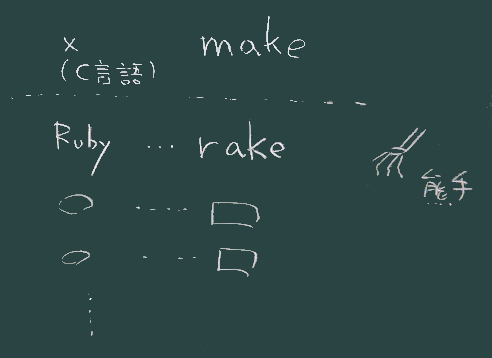

![makeの仲間]() ビルドツールは各プログラミング言語ごとに整備されている。

ビルドツールは各プログラミング言語ごとに整備されている。

- たとえば ruby 用に rake がある。

- rake は(単語の意味としては熊手だが)make の名前(の響き)を借用して命名されている。

- 初期のビルドツールとして有名なのが Make。(今も現役)

- 今回はこれを紹介する。

実習

- インストール

- Makefile を作成

- make コマンド(まずはコマンドプロンプトから)

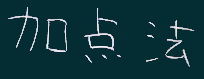

MakeFile の内容

今回は最低限の指定として2つのことを書く

- ルール記述

![makefile文法]()

- サフィックスルールとパターンルール 2つの書き方がある

%.html:%.md pandoc -o $@ $<

この2行目(アクション行)は Tab文字でインデントする必要がある

(エディタによってTabが複数のスペース文字に分解されないように)。

- Atomの場合、(編集メニューから)文法「Makefile」を選択しておくといい。

- ターゲットを指定して呼び出す

例えば、現在のフォルダ(makefileが置かれている)に、 ソースファイル aaa.md があるとすると、

ソースファイルの拡張子を

.htmlに置き換えてそれを ターゲットにする。

make aaa.html

2. 課題

以下の2つを各自で実施しておいて下さい。(できたかどうか報告下さい)。

make (GNU Make)をインストールする

(導入の方法については、このアプリケーションの名前をヒントに検索などで調べてみて下さい)… でも

scoop install makeが一番楽そう。上記にサンプルとして示した2行の内容で Makefile を作成する。

ビルドツールは各プログラミング言語ごとに整備されている。

ビルドツールは各プログラミング言語ごとに整備されている。