情報学概論Ⅰ 第3回

企業情報学部

4/22

情報学概論1 第3回(4/22)

(Introduction to Informatics 1)

はじめに

- 課題の出し方と考え方について:

- 結果だけポツンと出すのは卒業しましょう。

- 大学の学習/研究では、経過 が重要。

- どうやって解いたか、どうやって調べたか、 どんな道具を使ったか、使い方はすんなりわかったか、 疑問に感じた点、これに関連して感じたこと、…

- について表現できるかどうかが、これからの社会で重要。

- 使うメディアの選択について:

- 写真(だけ)を送るのは、避ける。

- 言葉で報告した上で、その参考資料(あるいは証拠物件)として写真を添付するのは、あり。

- 思考を紙と鉛筆で行うのは人によっては効果があるが、 表現(人に伝える)の段階では(少なくとも情報に関係する授業の周辺では)、デジタル領域で行おう(打鍵することになる)。

ワープロソフトで文書にまとめること自体はいけないことではないが、 文書、と言えるほどのボリュームでないものは、 体裁だけを文書にする必要はない。

メール本文に直接書く、あるいはプレインテキスト (テキストエディタで

.txtファイルにする) として記述する、という選択肢もある。メール受信者の立場で考える習慣も必要。ちょっと した文章を読むために、わざわざ「添付ファイル を開く」操作を余計に行うのは手間が大きい。

1. 前回課題のおさらい

N進数の世界

- 7進数

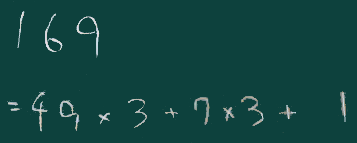

- 前回宿題の答え合わせは右板書図。

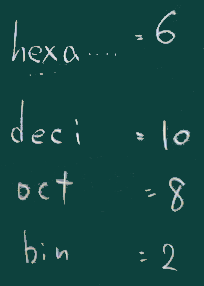

- HEX DEC OCT BIN

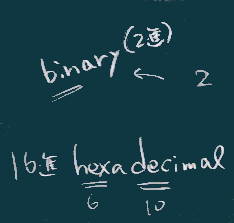

- 右図のようにそれぞれが(ラテン語を語源とする)英単語(調べて確認されたし)

- ヘキサゴン デシリットル オクトパス バイシクル 等

日本語にも取り込まれていることを 思い出しておくこと。

![十六進]()

- 十六進を意味する英語の成り立ちは右板書のとおり。

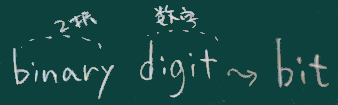

ちなみに bit という単語も同様の語源を持つ(下板書)。

![bitの由来]()

bitの由来

2. 他の数値表現

| ▼—-… | 64個 | –▼ | ||

|---|---|---|---|---|

| 1(10) | <- | 00000 | … | 001 |

| 2(10) | <- | 002 |

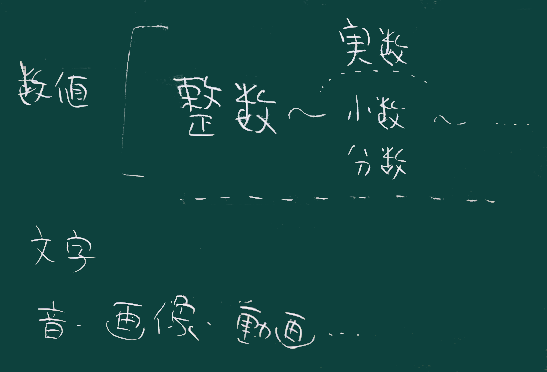

bit列は、その場面ごとに様々な解釈が(データの種類に応じて)行われる。

その典型的な代表例が整数値としての解釈。この場合は右図のように2進数として解釈(データの各bitが2進数の各桁に対応)するのが一般的。

整数以外に実数をはじめ様々なタイプの数値を計算機は(それぞれ別の種類のデータとして)扱う。

- 当面は整数と実数が別の種類であることだけ意識しておけば十分だが。

- さらに数値以外に重要なデータの種類として

- 文字

- 音・画像・動画像 などの実世界を写実的に切り取った(またはそれに模した)情報 (こういった数値・文字以外の多種多様なデータを総称して「マルチメディア」などと呼ぶこともある)

- コンピュータ(計算機)は元来は数値計算やお金の計算を行う機械として発展したが、最近は文字通りの(数値の)「計算」を行う頻度や重要性は相対的に低下していると考えられる。

文字コード

- 単一バイトのコードを調べてみる

- どんな文字が含まれているかチェック

PC上で確認

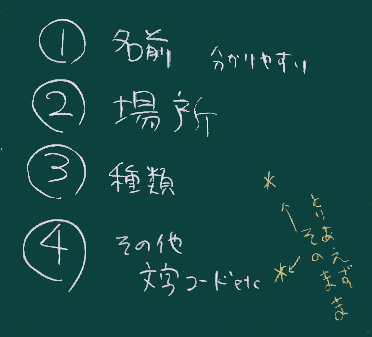

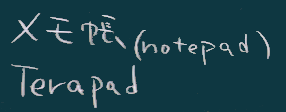

メモ帳(またはそれに代わるテキストエディタ)で、

- 内容として半角で1文字だけ入力

(文字数は自分で数えられる範囲ならなんでも)

![保存時の注意点]()

- txt ファイルとして名前をつけて保存

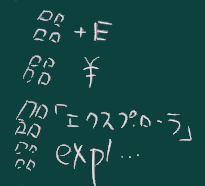

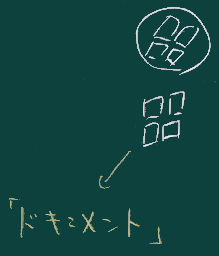

- 保存場所に注意(右板書図)

- 「ドキュメント」の直下またはサブフォルダの下がお勧め

- エクスプローラでそのファイルを確認

- サイズは?

- プロパティも確認

上記作業の全体的な流れは下図のように追跡できる。

![全体の流れ]()

(今日はここまでの話をしました。以下は次回改めて解説を行います。)

一般名と固有名

固有名 一般名 ワード

一太郎ワープロ エクセル 表計算 Chrome

Firefox

Edge

…Webブラウザ メモ帳

TeraPad

…テキストエディタ エクスプローラ ファイルマネージャ

操作に関する補足

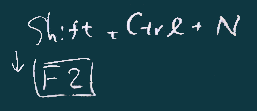

- 「ドキュメント」を、「エクスプローラ」(ファイルマネージャ)で開くには、

- いくつかの方法がある(右図)。

- エクスプローラを開く方法、もいくつかある。

- いずれにせよキーボード主体で操作するのが手早いだろう。

- windowsロゴボタンが重要な役割を果たしていることが(板書図)わかるだろう。

- また、フォルダを作成するときにも有効

![フォルダ作成]()

- 「新しいフォルダ」という 名前が一ついてしまった後で「名前を変更」するときも ボタン1つ(F2)で。

ビット数(コンピュータの動作について)

- Q:あなたのPCは何ビット動作をしていますか?

- 概論:

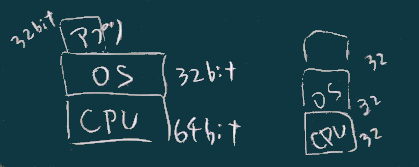

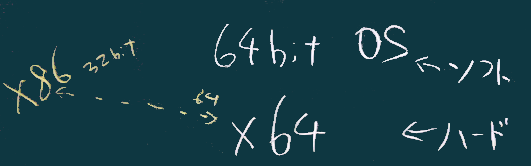

- 内蔵メモリのアドレス(番地)や、インストラクション(機械語命令)の長さが、 少し前までは 32bitの機械があったが、最近はほとんど64bit。

- インテル社製の、Core-i3, Core-i5 といった名前(シールが貼ってあることが多い)のCPUは64bitのCPU(その仲間をx64 と分類表記されることが多い;それに対して、32bitのCPUの主流だったものは x86 と書かれる)。

- OS(オペレーティングシステム;コンピュータの基本ソフトウェア)にも32bit 版と64bit版がある。

- アプリケーションも32bit

版と64bit版が別々に提供されていることがよくある(が、32bit版しか提供されないケースも少なくない)。

![32bitと64bit]()

- それらの間の相互運用性については右図のように理解しておくといい。

- CPU、OS、アプリケーションの順に下から積み上げた時に、64bitが32bitの上に乗ることができない。つまり、

- 32bit CPU で64bit OS は動作しない(他の組み合わせはOK)。

- 32bit OS で 64bitアプリケーションは動作しない(同上)。

- 性能上は アプリケーションを64bit動作させる方が有利。

- OS

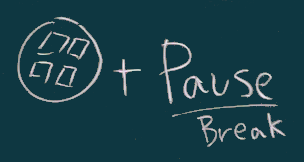

の種類、を含めた自分のコンピュータの諸元(搭載メモリサイズ等も含めて)については、「システム情報(コンピューターの基本的な情報)」で表示される。この画面を出す方法はいくつかある。

![Pause/Break]()

- [win] (windowsロゴボタン)と Pause/Break キーの同時押し(最も 手早い方法;ただし Pause/Breakキーが省略されているPCも最近は見かけられるので、 そういうPCではこの方法は使えない)。

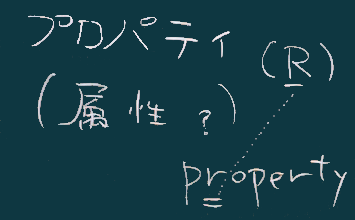

- エクスプローラやスタートメニューなどで「PC」を選択し、アプリケーションキー

(または右クリック)で

表示される「コンテキストメニュー」から「プロパティ」を選択(または R

を押す)。

![プロパティ]()

- この情報に限らず、画面の様々な場所でコンテキストメニューを活用することは PCの利用技術として重要なので練習しておこう。

- [win] + X (またはスタートボタンクリック)で表示されるメニューから「システム情報」

3. データとバイト

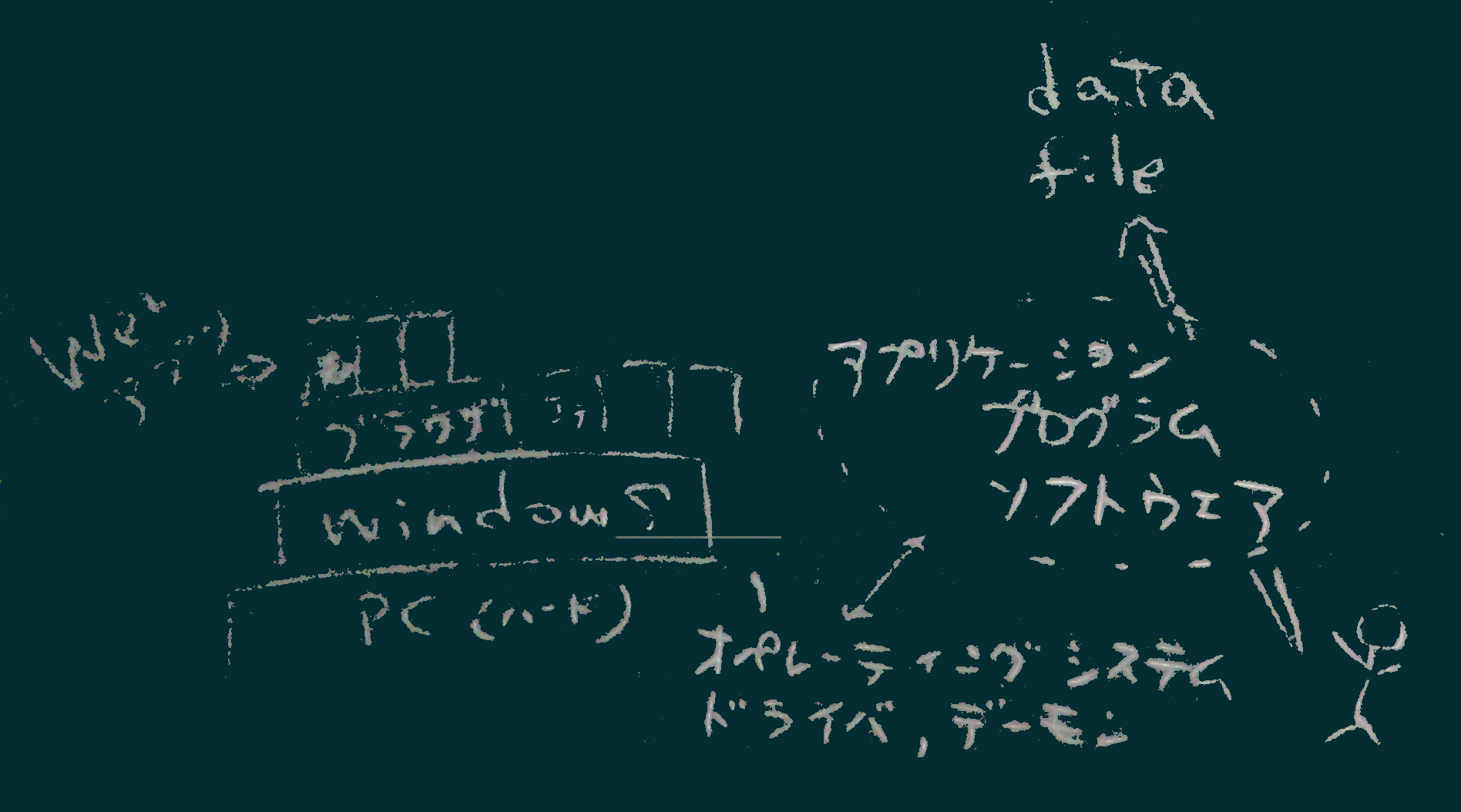

- コンピュータで扱うデータや(その集合体の1つの単位としての)ファイル、は、我々はそれを素手で扱うことはできない(何か「道具」が必要となる)。

- それが「アプリケーションプログラム」(呼び方や略し方がいろいろある)。

- アプリケーション(として我々が使っているもの)以外に、いくつかの種類のソフトウェアがある(右図)。

課題

- (Jの字撲滅運動の一環として)プロフィールアイコンを変えてみる。どんな画像を、どんな操作でゲットし、ファイルをどこに保存したか といった話を、報告ください。

- 今日の授業を通じて学んだこと(特に、初めて知ったこと)を簡単にまとめて報告下さい。

- ない(すでに知ってたことばっかりだ)という方は、そういった事柄をどこでどんな風に学んだのかを書いてください。