Building Network and Services

技術用語と世間で流布する用語との乖離(半分は世間話として)

元来「インターネット」はコンピュータの相互接続により諸サービスを下支えする土台(プラットフォーム)を意味する言葉だが、

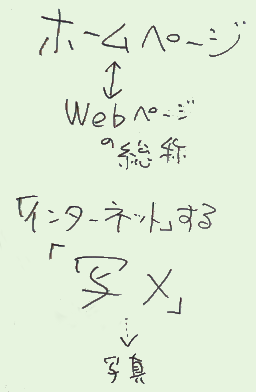

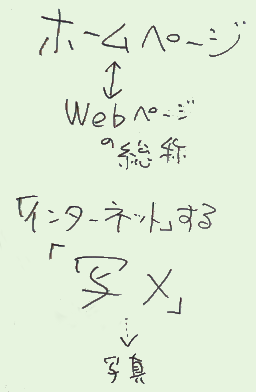

Webが普及したことで、Webブラウズを行う行為のことを

「インターネットする」と呼ぶ人は多いようだ。

「ホームページ」は元来はブラウザを開いた時に最初に表示されるページの意味だったが、最近は

Webページと同義に使われることが多い。

(授業時には言及しなかったが)IPアドレスのことを 単に「IP(あいぴー)」とだけ呼ぶ人もネット界隈には多いようだ

カメラつき携帯電話の草創期には、写真を撮影してそれをメールで送ることを「写メール(略して

写メ)」と読んだが、

送ることは関係なく単に写真のことを「写メ」と呼ぶ人も多いようだ。

というように、言葉の意味は常に揺籃している。

平岡の使う言葉が諸君に通じないことも今後あるかもしれないが、

気になったら随時質問などして下さい。

この授業で、用語を紹介だけして、解説を省略することがあるが 、 各自で調べるようにして下さい。

前回課題について補足解説

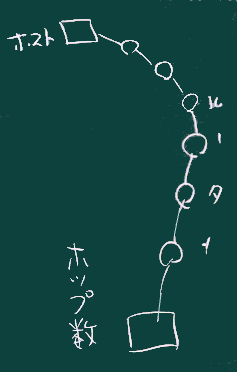

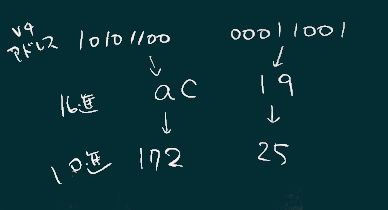

一例として教員側PC(大学内)の場合のデータを右図に示す。

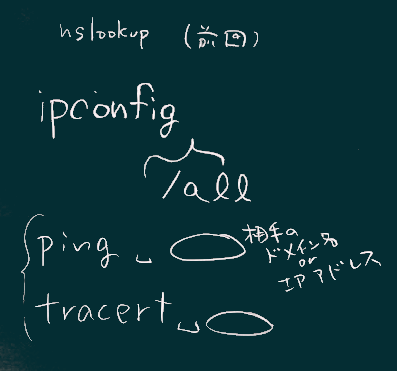

アクセス情報【使用中のIPアドレス確認】

が返す値(外から見たアドレス)と、

ipconfigコマンドで得られるアドレス(PC自身についたアドレス)とが、

同じ値であるかどうか、確認してみて下さい(環境によって結果は違います)。

学内で調べた時(今はやってみることができないが)に表示されるアドレスと、 他の場所(たとえば自宅のLAN)で調べた アドレスも、また違うアドレスになっています。

一般に場所が変わればIPアドレスも変化します。

ちなみに 172や192から始まるIPアドレスは(高い確率で)後述のプライベートアドレス に属するアドレスです。

前回「IPアドレスはユニーク(世界中に重複がない)」という話をしたが、

実際にはそれはグローバルアドレスに限定した話で、

プライベートアドレスについてはその原則は維持されていない。

IPアドレスはLAN内では一般にはDHCPを通じて付与されている。

以下の2点、それぞれ、やってみて気づいたことを報告下さい。

大学や家で、いくつかのサイト(のドメイン名)を対象に、 ping, tracert コマンドを自分でも実行してみる

今回までに紹介した言葉や概念のうち、詳しい解説を端折った部分

について調べてみる。(例えば以下のようなもの)

どこかに書いてあることをそのまま転写して報告するのではなく、 自分が理解できたことを、自分の言葉でご報告ください。